Mengapa ada sumber daya alam?

'Penunggu hutan dapat membuat orang jatuh sakit atau gila.'

(Boomgaard 1995: 58)

Ronal Ridhoi

Tulisan ini muncul dari pertanyaan-pertanyaan 'gila' yang berkecamuk di pikiran saya sejak mendalami kajian Sejarah Lingkungan di Indonesia. Ketika saya mengikuti Summer School on Environmental History (2023) di Departemen Sejarah UGM Yogyakarta, ada seorang pemateri yang sangat kritis melihat realitas lingkungan hidup saat ini. Dia adalah Prof. Gerry van Klinken yang akrab saya panggil Pak Gerry. Dalam materinya tentang sejarah lingkungan dan krisis iklim di Asia Tenggara, Pak Gerry melontarkan satu pertanyaan sepele, namun bagi saya sangat berarti. 'Di atas meja kalian ada apa?'. Semua peserta manjawab, 'botol air pak...!'. 'Kenapa air harus dikemas dan kita harus membelinya?', lanjut Pak Gerry. Semua peserta terheran sambil senyum-senyum tipis, termasuk saya sendiri. Bagaimana bisa, air yang merupakan sumber kehidupan kita di dunia, namun kita harus membayarnya dengan nominal tertentu.

Dari situ saya kemudian mulai mempertanyakannya dan mencoba mencari jawabannya. Sebagai seorang bapak yang punya dua anak dan seorang istri, tak bisa dipungkiri jika kehidupan kami tidak terlepas dari yang namanya air. Baik untuk minum, mandi, mencuci, masak dan membuat kopi yang biasa saya lakukan di pagi hari. Setelah dipikir-pikir, air yang menjadi konsumsi wajib di keluarga kami semuanya harus beli. Mulai dari air kran (PDAM) yang harus dibayar pada awal bulan, hingga air galon (minuman) yang harus kami beli setiap minggunya. Semua itu dilakukan agar ketersediaan air bersih untuk berbagai kebutuhan rumah tangga kami terpenuhi. Bukankah itu kewajiban negara untuk menyediakan air bersih gratis untuk warga negaranya karena kita sudah membayar pajak? Seperti di film-film Hollywood yang pernah saya lihat ketika sang aktor minum air putih langsung dari kran westafelnya. Lalu apakah kita bisa melakukan hal yang sama di Indonesia? Coba saja, kalau besoknya diare jangan salahkan saya.

Mungkin bagi sebagian orang yang mampu mereka akan membelinya. Tapi coba bayangkan bagi mereka yang kurang mampu. Mereka akan membeli air yang lebih murah atau malah memasak air kran untuk kehidupan sehari-hari. Bayangkan juga bagaimana nasib mereka yang kehilangan sumber airnya karena telah dikuasai oleh perusahaan air minum tertentu, baik yang bersifat perusahaan nasional maupun multi-nasional.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai pabrik skala besar dan kecil yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Sebenarnya tidak masalah mereka membuat AMDK dan menjualnya ke warga. Namun, permasalahannya seringkali berbagai perusahaan merebut sumber mata air warga lokal dan menyerobot tanahnya. Alih-alih warga dipekerjakan di perusahaannya untuk perbaikan ekonomi lokal, justru mereka kurang mendapat dampak positifnya. Kasus di Pandeglang, Serang dan Klaten akhir-akhir ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan AMDK belum bisa menyejahterakan warga (Anhari 2023; Sumandoyo 2017). Pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah itu? Apakah perusahaan dan negara hadir dalam penyelesaian masalah tersebut?

Sangat disayangkan jika penduduk lokal yang bermukim di kawasan banyak sumber air harus membeli air bersihnya sendiri. Seolah mereka sudah kehilangan hak untuk mendapatkan sumber kehidupannya. Sering kita dengar kalimat dari praktisi maupun ilmuwan alam yang mengatakan bahwa 'manusia bisa hidup tanpa makan beberapa hari, tapi akan mati jika tidak minum air bersih'. Seharusnya perusahaan dan negara harus benar-benar memperhatikan masalah ini.

Cerita tentang air bersih dan masalahnya kemudian dilanjutkan dengan drama eksploitasi 'tambang air'. Lima belas tahun yang lalu ketika masih menempuh pendidikan S1 di Kota Malang, saya sering pulang kampung ke Sidoarjo, sekitar satu bulan sekali. Jalur yang saya lewati pulang-pergi dari Sidoarjo-Malang selalu melewati Pandaan (Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Dalam perjalanan saya melihat perusahaan-perusahaan AMDK berjejer di pinggir jalan. Mulai dari perusahaan skala kecil hingga besar. Lokasi Pandaan sangat strategis karena berada di kaki Gunung Penanggungan dan Arjuno-Welirang yang sering saya daki hingga saat ini. Memang ketika mendaki ketiga gunung tersebut saya merasakan sendiri segarnya air gunung yang diminum langsung dari sumbernya. Jika dilihat dari lingkup spasialnya, berbagai perusahaan AMDK selalu mencari sumber mata air di pegunungan. Biasanya di lereng gunung maupun kaki gunungnya. Lalu mereka akan membunyikan dalam iklannya, 'dari sumber mata air murni pegunungan.....'.

Sejarah

Ketika membuka surat kabar lama (De Locomotief) sisa kelebihan sumber penelitian saya, ternyata banyak sekali sumber koran yang memuat iklan AMDK. Bedanya kalau sekarang dikemas dalam plastik, dulu dikemas dalam botol kaca. Mayoritas perusahaan-perusahaan itu mengambil sumber air bersih dari pegunungan. Bahkan pabrik air mineral 'Hygeia' dari Semarang (Jawa Tengah) jauh-jauh mengambil sumber airnya dari pegunungan di Jawa Timur. Lalu pertanyaannya kemudian, untuk siapa AMDK ini? Apakah hanya untuk kelas menengah ke atas perkotaan yang mampu membeli? Lalu bagaimana dengan kelas bawah?

Fenomena ini memang menarik ketika ditarik mundur ke masa lalu. Di awal abad ke-20, untuk pemenuhan air bersih di wilayah Surabaya Selatan, pemerintah kota melakukan survei dan merencanakan pengambilan air bersih dengan cara menyalurkan pipa langsung dari sumber mata air dari daerah Kasri, Pacet dan Trawas yang lokasinya di lereng Gunung Welirang (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 1920). Tak hanya itu, pemerintah kolonial juga mengembangkan sebuah pariwisata sumber air panas dan mulai membangun Badhotel Padusan, sebuah hotel dengan fasilitas mewah yang juga berhubungan dengan wisata air panas yang dikembangkan saat itu. Walaupun pada perkembangannya hotel tersebut tidak selesai dibangun karena kekurangan dana dan karena datang masa perang di Hindia Belanda (Ridhoi et al. 2024).

Dari berbagai bukti di atas, nampak bahwa dari masa kolonial Indonesia hingga saat ini air bersih dan pengelolaannya menjadi penting untuk mencukupi kehidupan 'orang kota' yang sudah kesulitan mendapatkannya. Mulai dari kebutuhan untuk minum hingga pariwisata. Ternyata praktik privatisasi sumber air bersih ini sudah mengakar sejak lama, bahkan sebelum republik ini merdeka. Bedanya, jika di masa lalu yang melakukan praktik ini adalah orang Eropa, sekarang yang melakukannya malah orang kita sendiri.

Kopi

Fenomena permasalahan air bersih ini kemudian saya hubungkan dengan kegemaran saya minum kopi di pagi hari. Karena setiap kopi yang diseduh memerlukan air bersih, kemudian muncul kegalauan di pikiran ini. Saya minum kopi hitam sambil membayangkan bagaimana kopi ini bisa sampai di meja, dari mana asalnya, di mana dia ditanam, siapa yang memetik dan memikulnya, serta bagaimana kopi ini menjadi komoditas yang laku di pasaran. Ketika melacak arsip koran, laporan perjalanan, peta, dan foto-foto dari website Belanda, saya menemukan banyak laporan tentang lokasi-lokasi perkebunan kopi yang berada di lereng-lereng gunung di Jawa Timur. Dan benar saja, mayoritas perkebunan tersebut adalah milik pemerintah kolonial Belanda maupun swasta. Saya ambil contoh di lereng Selatan Gunung Semeru, serta lereng Barat dan Selatan Gunung Kelud. Sejak pertengahan abad ke-19 beberapa kawasan tersebut menjadi wilayah eksploitasi kopi robusta untuk dipasarkan di kancah nasional maupun internasional.

Lagi-lagi lahan di daerah pegunungan tak ada hentinya menjadi sasaran eksploitasi. Lereng Selatan Gunung Semeru menghasilkan kopi terkenal yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Namanya adalah Kopi Robusta Dampit, yang salah satu perkebunannya berada di Desa Tamansari Kabupaten Malang. Hampir seluruh lahan di daerah ini sudah dikapling dengan garis batas yang tegas milik pengusaha perkebunan Belanda. Nasib serupa juga terjadi di Desa Sepawon (Kabupaten Kediri) dan Desa Karangrejo (Kabupaten Blitar), yang keduanya terletak di lereng Barat dan Selatan Gunung Kelud. Dari ketiga desa tersebut ternyata tak hanya difungsikan sebagai perkebunan saja, tapi sekaligus dibangun pabrik kopi robusta dan gudang penyimpanannya. Berbagai penelitian sejarah perkebunan kopi menunjukkan fakta bahwa Karesidenan Kediri dan Pasuruan merupakan penghasil kopi terbesar sekaligus penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Timur pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 (Clarence-Smith and Topik 2003; Fasseur, Elson, and Kraal 2018).

Dari situ kemudian dapat dikatakan jika kopi mempunyai nilai lebih sebagai komoditi. Manusia memanfaatkannya untuk dijual maupun konsumsi pribadi. Meskipun mereka menanamnya di lokasi yang rawan bencana erupsi gunung berapi, itu tak jadi masalah karena erupsi tidak akan datang setiap hari. Yang penting tanahnya cocok untuk budidaya kopi, lereng gunung pun dikavling dan diprivatisasi. Dataran tinggi yang subur dan kaya akan unsur hara bekas erupsi selama ratusan tahun menjadikan tanah di kawasan itu semakin dilirik oleh para pengusaha perkebunan. Tanah pegunungan yang awalnya hutan belantara kemudian menjadi kebun-kebun kopi yang membentang luas. Sementara warga lokal hanya menyaksikannya, dan terkadang juga bekerja sebagai buruh petik dan kuli angkut kopi menuju gudang-gudang penampungan sebelum diproses menjadi kopi bubuk di pabrik milik Belanda. Setelah itu, kopi dikemas dan siap dipasarkan, yang kemudian sampai di meja penikmat kopi seperti saya. Ternyata komoditi itu menarik, ada rantainya. Kita sendiri termasuk dalam rantai komoditi itu, seorang penikmat yang berposisi pada ujung rantai komoditi kopi.

Apa itu Sumber Daya Alam?

Ketika alam beserta isinya telah menjadi komoditi yang dikuasai pasar, maka sampailah pada diskusi: Apakah sumber air dan tanah di pegunungan adalah milik perorangan? Bukankah itu semua anugerah Tuhan yang dikaruniakan untuk seluruh umat manusia? Kedua pertanyaan tersebut bisa dijawab menggunakan dua konsep, yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Kehidupan (SK). Baik SDA maupun SK, keduanya sangat antroposen, yakni mendahulukan kepentingan manusia untuk mengekstraksi alam dan segala isinya. Tapi tenang saja, ada perbedaan mencolok dari kedua pendekatan itu meskipun golongan kapitalis menganggapnya serupa. Mari kita bahas lebih lanjut.

Greg Bankoff dan Peter Boomgaard mengedit buku luar biasa, berjudul A History of Natural Resources in Asia: The Wealth of Nature yang terbit tahun 2007. Buku tersebut merupakan pintu gerbang untuk memahami bagaimana manusia Asia Tenggara memaknai natural endowment (anugerah alam) sejak sebelum datangnya kolonialisme hingga abad ke-21 ini. Lingkungan alam di Asia Tenggara dengan berbagai macam potensi pertanian, perkebunan, hutan rimba dan perikanannya dianggap pemberian Tuhan yang sakral, dan tentunya harus dijaga kelestariannya. Penduduk lokal memperlakukan alam dengan bijak dengan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Sehingga mereka masih bisa memanfaatkan hasil alam untuk pribadi maupun komunitas. Lingkungan alam masih tetap terjaga dan bisa diwariskan ke anak cucu mereka di masa depan.

Salah satu contoh, ketika orang Jawa akan membuat rumah dari kayu, mereka akan memilih pohon berusia tua dan menebangnya sesuai kebutuhan. Setelah itu mereka menanam pohon sesuai dengan jumlah yang mereka tebang. Ada ritual-ritual khusus untuk menebang pohon untuk menghormati 'penunggu hutan' (Boomgaard 1995). Keyakinan bahwa hutan itu sakral menunjukkan bahwa apa yang mereka ambil dari alam harus dikembalikan agar sang penunggu tidak marah. Konsep 'penunggu hutan' ini harus dilihat makna yang ada dibaliknya. Bukan menganggap penunggu adalah setan atau hantu yang bisa mencelakai penduduk lokal. Tapi kita harus lebih melihatnya sebagai dampak lingkungan yang muncul akibat eksploitasi hutan secara berlebihan, seperti erosi, degradasi lahan, banjir bandang, hilangnya biodiversitas, dan sebagainya.

Dengan demikian hutan masih tetap terjaga kelestariannya, terhindar dari bencana alam maupun bencana buatan manusia. Menjaga kelestarian hutan beserta biodiversitasnya merupakan suatu kearifan lokal masyarakat Asia Tenggara (khususnya Indonesia) yang menganggap lingkungan alam sebagai natural endowment pemberian Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia (Bankoff and Boomgaard 2007). Maka dari itu konsep SK mereka pakai untuk melihat lingkungan alam sebagai sumber untuk hidup sehari-hari, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk dijual sebagian. Konsep ini mengajarkan bahwa kita harus melihat alam dari sudut pandang kebutuhan hidup bukan sebagai komoditi yang harus dieksploitasi secara berlebihan. Satu ajaran yang dapat kita ikuti dari sudut pandang tersebut adalah Filsafat Hidup Cukup. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada filosofi cukup tersebut?

Seorang dosen filsafat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fahrudin Faiz, memaparkan seharusnya jika manusia ingin hidup bahagia harus belajar dari beberapa filsuf seperti Sokrates, Lao Tzu, dan Mahatma Gandhi. 'Manusia harus memiliki rasa cukup atau puas dengan apa yang dimilikinya, karena dengan begitu kita akan menjadi kaya. Dengan menjadi manusia sederhana dan selalu merasa cukup, maka dia akan bisa memberikan kehidupan bagi manusia lainnya' (Faiz 2022). Filsafat tersebut mengajarkan kita untuk menghindari sifat tamak atau serakah yang dapat menghancurkan lingkungan hidup beserta isinya. Sifat tamak juga akan membawa manusia menjadi eksploitator dan semakin menjauhkan kita dari lingkungan hidup yang berkelanjutan.

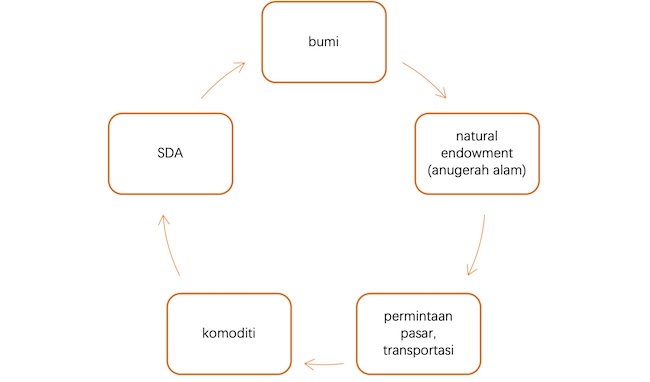

Lingkungan alam adalah free gifts of nature, yakni hadiah gratis dari alam yang dapat dimanfaatkan secukupnya oleh manusia, bukan dikeruk sampai kebablasan. Maka dari itu lingkungan alam harus dilihat dari nilai kegunaannya untuk manusia, jangan hanya melihat nilai lebihnya untuk memenuhi permintaan pasar global. Jika hanya dilihat nilai lebihnya, maka yang terjadi manusia akan berusaha menjadi kapitalis yang tamak karena tidak akan pernah cukup dengan apa yang dimilikinya. Sudut pandang ini melihat lingkungan alam tak lebih dari sebuah komoditi yang harus dikeruk terus-menerus. Air, tanah, maupun udara tidak dianggap sebagai sumber kehidupan manusia, namun dianggap sebagai sumber daya alam. Sebuah sudut pandang yang melihat alam sebagai produk bernilai tinggi untuk dijual demi kepentingan kapital. Dari situ kemudian lahir konsep natural resources atau Sumber Daya Alam (SDA). Bagan 1 di bawah ini menunjukkan bagaimana proses lingkungan alam berubah menjadi SDA.

Ketika ada permintaan pasar dan sistem transportasi, natural endowment (yang gratis) dikonversi menjadi komoditi (berbayar). Inilah yang kemudian dianggap sebagai SDA untuk dieksploitasi terus-menerus oleh perusahaan swasta maupun negara. Kedatangan bangsa Eropa sejak tahun 1500an ke Asia Tenggara merupakan penanda penting lingkungan alam kita berangsur-angsur berubah menjadi SDA. Pada awalnya tujuan mereka adalah berdagang dan mencari rempah-rempah, tapi akhirnya malah monopoli dagang, menguasai tanah, dan menanam berbagai komoditi ekspor. Tak hanya itu, karena keenakan mendapatkan SDA yang melimpah, mereka mulai menjadikan Asia Tenggara (khususnya Indonesia) sebagai wilayah koloninya. Berbagai industri perkebunan (kopi, tebu, teh, coklat, karet, dsb.) mulai didirikan sejak abad ke-19. Pada periode ini lingkungan alam sudah tidak menjadi kebutuhan hidup lagi, tapi lebih dieksploitasi secara masif untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Inilah yang disebut sebagai logika kolonial-kapitalisme.

Sistem Dunia

Jika dilihat dari perspektif makro, SDA dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Teori Sistem Dunia yang digagas oleh Immanuel Wallerstein sejak 1970an. Gerry van Klinken sudah membahasnya dalam edisi Bacaan Bumi Sistem Dunia dan Sejarah Lingkungan Hidup. Dalam teori tersebut, kita diajak membayangkan adanya pembagian geografis wilayah inti dan pinggiran. Di mana wilayah inti merupakan dunia sejahtera yang kekurangan SDA, sedangkan wilayah pinggiran merupakan dunia miskin namun punya SDA melimpah (Wallerstein 1975; Klinken 2025). Bagaimana bisa sebuah dunia yang punya banyak SDA tapi kok dianggap miskin?

Begitulah siasat cerdik orang Eropa, khususnya Britania Raya dan Belanda yang pernah mengolonisasi Indonesia. Bagaimana kedua negara kecil tersebut mengamankan stok komoditi mereka di Indonesia merupakan bagian dari sistem dunia yang kapitalistik. Sebagai negara yang minim SDA, mereka mulai melakukan penjelajahan ke Indonesia yang dianggap 'surganya SDA'. Ketika zaman penjelajahan dimulai pada abad ke-16, bersamaan dengan itu Indonesia menjadi bagian dari kapitalisme ekonomi dunia. Eropa mendapatkan keuntungan besar karena eksploitasinya di Indonesia, sementara kita hanya menyaksikan kekayaan alam kita diambil oleh mereka. Sebagai bukti yaitu sejak dimulainya industrialisasi di Indonesia abad ke-19. Ongkos produksi, buruh, dan kerusakan lingkungan dibebankan kepada Indonesia karena diposisikan sebagai daerah pinggiran. Sementara itu, daerah intinya (Eropa) mendapatkan keuntungan besar untuk mengambangkan dan memajukan negaranya. Jadi jika dinarasikan secara geopolitik, Eropa sebagai pusat ekonomi (pasar) akan semakin kaya, sedangkan Indonesia menjadi pusat ekonomi (produksi) yang tetap miskin. Bahkan pascakemerdekaan hingga saat ini Indonesia pun masih dianggap miskin dan masih berpredikat negara berkembang. Lalu mengapa demikian?

Menurut Bankoff dan Boomgaard (2007) negara yang tidak bisa mengelola SDA-nya dengan baik maka yang terjadi adalah munculnya praktik korupsi, kesalahan penggunaan SDA, subsidi yang tidak tepat sasaran, rusaknya harga pasar, hingga terjadi inflasi. Apa yang mereka bayangkan tentang The Wealth of Nature tak lain adalah kritikan terhadap semua negara berkembang di Asia Tenggara yang kaya SDA namun masih saja miskin. Itu karena dalam Teori Sistem Dunia, Eropa telah “membalikkan keberuntungan” yang didapatkan orang Asia Tenggara untuk mengamankan kekayaan mereka yang berada di wilayah inti sistem dunia.

Disadari atau tidak, saat ini Indonesia sedang mengalaminya. Indonesia masih berperan sebagai wilayah pinggiran untuk penyangga wilayah inti yang semakin bertambah jumlahnya. Pada awalnya sistem dunia berpusat di Eropa, namun setelah itu banyak anggota baru yang bermunculan seperti Amerika, Australia, dan Jepang. Mungkin setelah ini China akan gabung juga. Ketika saya membaca buku World-System Analysis, ternyata sistem dunia modern merupakan kapitalisme ekonomi dunia itu sendiri. Sistem dunia yang menurut Wallerstein muncul sejak abad ke-16 memang didesain untuk mengontrol perekonomian dunia yang semakin hari semakin kapitalistik. Jika tidak ada negara yang menjadi daerah pinggiran maka sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik. Menariknya, teori Wallerstein yang sudah berumur setidaknya setengah abad, hanya melihat hubungan politik-sosial-ekonomi pada tataran makro negara-bangsa (Wallerstein 2004). Padahal sistem ini telah mengakar pada tataran mikro. Dalam tulisan ini saya mencoba menempatkan realitas sistem dunia pada tataran mikro, khususnya dalam lokus desa yang ada di Indonesia.

Penelitian

Di awal pembahasan telah diceritakan bagaimana air, gunung, dan kopi menjadi sebuah komoditi pasar sejak abad ke-19. Fenomena ini untuk dijadikan bahan riset sejarah lingkungan untuk ilmuan sosial-humaniora (termasuk sejarah). Sistem Dunia dapat juga dilihat dari hulu tempat komoditi diproduksi. Hulu yang dimaksud di sini bukan hanya negara di wilayah pinggiran, tapi lebih ke dalam lagi ke desa-desa atau tanah-tanah pegunungan yang dikuasai perusahaan untuk pengolahan komoditi mentah. Jadi fokusnya pada sejarah bagaimana mobilitas komoditi di wilayah pinggiran (lokal setingkat desa) hingga bisa menuju ke wilayah inti.

Di akhir 2022, Marieke Bloembergen peneliti senior dari Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) Leiden berkunjung ke kampus kami di Malang Jawa Timur. Kunjungannya kala itu tidak sekedar mampir atau sebagai pemateri seminar, tapi lebih pada teaching collaboration dan workshop terkait pendekatan baru dalam penelitian sejarah. Bloembergen mengajar bersama di kelas saya dan sesekali mengajak mahasiswa kunjungan situs. Dia menawarkan pendekatan site-centred dan mobile history. Ketika kunjungan lapangan ke situs Candi Singosari kami diajak meneropong bagaimana sebuah arca (yang termasuk heritage) dari situs tersebut bisa berpindah tempat hingga ke Belanda. Ternyata ada motif politis dan ekonomi yang menggerakkannya sehingga arca tersebut berpindah lokasi (Bloembergen and Eickhoff 2020).

Dengan kedua pendekatan site-centred dan mobile history, kami jadi sadar bahwa untuk memulai penelitian sejarah sangat diperlukan kajian kritis tentang heritage dan memulainya dari lokus terkecil, yaitu tempat di mana arca itu ditemukan. Hingga bagaimana arca tersebut menjadi sebuah komoditi untuk diperdagangkan maupun sebagai hadiah politis kepada para penguasa. Dari situ kemudian terpikir di benak saya bagaimana jika yang menjadi komoditi itu adalah hasil alam (natural product)? Dan bagaimana mekanisme perpindahannya?

Setelah membaca tulisan Fathun Karib Strategi Penelitian Marx (I) dalam edisi Bacaan Bumi, saya juga menemukan banyak hal menarik dan masih segar untuk diperbincangkan. Salah satu yang menancap di pikiran saya adalah bagaimana menggunakan komoditi sebagai strategi penelitian. Menurutnya, 'dari aras yang mikroskopik perlahan analisa berkembang mengurai kompleksitas kerumitan makro struktural'. Maka dari itu strateginya adalah mengikuti komoditi (follow the commodity). Bagaimana komoditi itu muncul, berpindah tempat, hingga punya nilai ekonomis tinggi. Namun yang tak kalah penting juga adalah implikasi munculnya komoditi terhadap perubahan lingkungan yang menyertainya (Karib 2024). Saya pikir ada kesamaan antara pendekatan yang ditawarkan Bloembergen dan Karib, yaitu terkait sejarah mobilitas sebuah komoditi dengan cara melacaknya dari situs paling awal tempat komoditi itu ditemukan atau diproduksi. Perbedaannya hanya yang pertama memfokuskan pada heritage, dan yang kedua memfokuskan pada bahan mentah yang diperoleh dari alam.

Robusta Tiga Desa

Dari beberapa pendekatan di atas, kemudian terpikir untuk memulai penelitian dengan mengolaborasikan ilmu sejarah dengan antropologi (etnografi). Sebenarnya ini bukan pendekatan baru, karena Sartono Kartodirdjo sudah memperkenalkan multidimensional sejarah (mendekatnya ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya) sejak 1960an. Sebelumnya ada Marc Bloch dan Lucien Febvre dengan Mazhab Annales-nya sejak awal abad ke-20. Namun bedanya mereka lebih menyoroti perlawanan petani atau kaum sub-altern di pedesaan. Dalam tulisan ini lebih menunjukkan kritik terhadap kapitalisme dan sistem dunia. Selain itu juga mengajak para pembaca membayangkan bagaimana lokus mikro di pedesaan Indonesia turut serta dalam percaturan kapitalisme ekonomi dunia.

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab awal, ada tiga desa menarik untuk dijadikan lokus penelitian. Desa Sepawon dan Karangrejo yang terletak di lereng Gunung Kelud, serta Desa Tamansari yang terletak di lereng Gunung Semeru. Sebagai sebuah situs perkebunan sekaligus industri kopi, ketiga desa tersebut layak untuk dikunjungi lebih lanjut. Hal ini karena di masa lalu ketiganya merupakan wilayah eksploitasi perkebunan yang menghasilkan bahan mentah, yaitu kopi robusta.

Lereng gunung merupakan wilayah strategis yang cocok untuk budidaya kopi. Bukti-bukti yang saya dapatkan dari peta kolonial sekitar pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menunjukkan itu semua. Tanah vulkanis dari lereng Gunung Kelud dan Semeru yang sangat subur menjadi sasaran empuk pengusaha perkebunan untuk menanam komoditi ini. Dari sinilah kemudian kapitalisme ekonomi dunia dimulai. Tanah-tanah di lereng gunung mulai dibeli oleh para pengusaha. Lereng gunung yang awalnya hutan belantara pun ditebangi dan berubah menjadi perkebunan kopi. Gudang-gudang penyimpanan dibuat, bahkan juga pabriknya. Kopi kemudian dikemas dan menjadi komoditi yang diiklankan dalam koran-koran kolonial.

Pada awalnya pasar mereka hanya dalam satu karesidenan, namun dalam perkembangannya bisa mencapai skala nasional. Bahkan ketika si pengusaha mempunyai jaringan pasar di luar Indonesia, mereka kemudian mengekspornya ke Belanda. Seperti Kopi Karangrejo, ada kalimat yang muncul dari mulut orang Belanda:

Blitar Aroma, het kopje koffie voor’s mogens, alvorens den dag te beginnen

(Aroma Blitar, secangkir kopi asli di pagi hari, sebelum mengawali hari).

Koopt Nederlandsch-Indisch Fabrikaat, beschermt de industrie van Nederlandsch-Indische.

(Membeli produk pabrikan Hindia-Belanda, melindungi industri Hindia-Belanda)

Kedua kalimat di atas diperoleh dari laporan jurnalis De Locomotief tahun 1934 ketika meliput 30 tahun Pabrik Kopi Karangrejo di Blitar (Jawa Timur). Kalimat tersebut menandakan bahwa kopi robusta dari pabrik kopi Indonesia (Hindia-Belanda), khususnya Blitar terkenal di pasaran global. Orang Belanda hingga bisa mengenali aroma kopi dari tanah jajahannya itu. Ditambah lagi promosi dari para pecinta kopi untuk membeli produk kopi Hindia-Belanda. Hal itu menandakan bahwa sejarah mobilitas kopi telah terjadi dari lingkup lokal hingga menuju ke pasar global. Mekanisme tersebut bertahan ratusan tahun, bahkan hingga saat ini. Rantai komoditi yang mendukung sistem kapitalisme ekonomi dan sistem dunia pun terjadi secara terang-terangan.

Lalu bagaimana dengan nasib penduduk lokal? Apakah mereka ikut ke dalam rantai komoditi atau malah resisten terhadap kolonialisme dan kapitalisme? Temuan sementara saya terkait kondisi tersebut adalah pengondisian penduduk lokal sebagai buruh rendahan perkebunan kopi. Mereka terpaksa masuk ke dalam rantai produksi sebagai buruh (koeli). Kolonialisme melihat buruh sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang wajib dieksploitasi. Sementara itu, buruh tidak hanya berasal dari sekitar wilayah perkebunan, namun juga ada yang didatangkan dari karesidenan lain di Pulau Jawa. Seperti buruh petik kopi di Desa Tamansari yang justru banyak berasal dari Jawa Tengah dan Pulau Madura. Di Desa Sepawon yang punya perkebunan kopi dan karet Ngrangkah Pawon, para administratornya sampai sering mengiklankan lowongan pekerjaan di koran-koran masa kolonial untuk mendapatkan buruh. Itu adalah fenomena yang wajar terjadi ketika masa kolonial. Bahkan pemerintah kolonial tak ragu untuk mentransmigrasikan penduduk lokal dari satu pulau ke pulau lainnya hanya untuk mendukung kapitalisme perkebunan di Indonesia. Sungguh luar biasa, kolonialisme tak hanya mendapatkan SDA, tapi juga SDM Indonesia.

Pelajaran dari desa

Fenomena eksploitasi SDA di Indonesia sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Apalagi jika dibarengi dengan penelitian mengenai buruh yang diposisikan sebagai SDM. Untuk mendalami tema tersebut, buku Local Subversions of Colonial Culture yang diedit Sandip Hazareesingh dan Harro Maat bisa menjadi pintu masuknya. Buku itu menunjukkan bagaimana penduduk lokal (yang menjadi buruh) di negara-negara berkembang merespon atau memprotes eksploitasi perkebunan dan pertanian kolonial.

Penduduk lokal melakukan counter-plantation (perkebunan tandingan) agar tidak terus menerus tunduk pada kapitalisme dan monopoli perdagangan pemerintah kolonial. Dalam sejarah perkebunan masa kolonial Indonesia, banyak buruh yang memutuskan untuk berhenti bekerja lalu bertani atau berkebun sendiri (skala kecil) dengan menjalankan konsep anti-komoditi. Sebuah konsep pertanian berkelanjutan yang mereka lakukan di sekitar rumah masing-masing. Mereka menanam tanaman pangan (padi, palawija, buah-buahan, sayuran), obat-obatan, pohon penghasil kayu. Mereka juga beternak untuk menghasilkan pupuk organik yang subur untuk tanamannya. Hasil dari penanamannya dikonsumsi sendiri dan sebagian juga ada yang dijual di pasar tradisional (Hazareesingh and Maat 2016).

Di Desa Sepawon, Karangrejo, dan Tamansari wujud anti-komoditinya dapat dilihat dari konsep kebon (dalam bahasa Inggris garden) atau karangan (dalam bahasa Inggris home garden). Dari konsep tersebut kita jadi tahu ternyata penduduk lokal melihat SDA dari sudut pandang yang jauh berbeda dengan kapitalis. Mereka telah menerapkan agrobiodiversitas yang menurut Fekadu Hailu (2025) dapat mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta memerangi krisis iklim. Artinya konsep yang kita dapat dari desa ternyata mendukung metabolisme alamiah bumi, sehingga dapat menyelamatkan manusia dari bencana global maupun kelangkaan bahan pangan. Dengan cara hidup seperti itu saya pikir negara ini tidak perlu lagi membuldozer hutan untuk membuat food estate. Sebuah kebijakan yang berujung pada deforestasi, hancurnya biodiversitas, dan menyebabkan bencana ekologis.

Anti-komoditi dengan membuat kebon atau karangan sebenarnya bukan konsep yang baru. Penduduk lokal di desa-desa yang ada di Indonesia sudah melakukannya sejak lama. Pengetahuan itu diperoleh secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Tapi kenapa tema ini masih jarang dilirik oleh sejarawan dalam negeri? Padahal kita sebagai orang Indonesia telah melihat sendiri atau bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep kebon atau karangan bisa menjadi alternatif untuk mendalami bagaimana penduduk lokal kita merespon kolonialisme, kapitalisme global, dan sistem dunia dari sudut pandang mikro. Mereka meresponnya secara 'halus', bukan dengan cara konfrontatif seperti temuan Sartono Kartodirdjo dalam Pemberontakan Petani Banten 1888.

Dengan demikian sampailah pada penghujung narasi tulisan ini. Sebuah logika kolonial-kapitalisme yang mengakar kuat telah mewajarkan praktik eksploitasi lingkungan hidup di negeri ini. Istilah SDA yang sering terdengar di telinga kita hanyalah konsep bentukan kapitalis yang mendukung sistem dunia. Tak bisa diingkari jika kita telah mengikuti sistem itu hingga saat ini. Indonesia seharusnya belajar dari beragam cara hidup penduduk lokal dalam merespon kolonialisme, kapitalisme, dan krisis iklim. Sebuah produk pengetahuan tradisional yang saat ini dianggap usang, namun membawa kebermanfaatan. Sekarang kita hidup pada era krisis iklim, dan segala sumber kehidupan telah menjadi komoditi. Sebuah era yang menantang kita untuk merubah cara hidup. Jadi tinggal pilih, apakah kita menerima begitu saja krisis iklim ini dan peradaban manusia akan collapse? Ataukah kita mampu melewatinya dengan jalan adaptasi pengetahuan tradisional dan kemajuan teknologi? Silahkan direnungkan untuk mencari jawabannya.

Ronal Ridhoi (ronal.ridhoi.fis@um.ac.id) adalah dosen sejarah di Universitas Negeri Malang

Acuan

Advertentie. "De locomotief". Samarang, 08-10-1884.

Advertentie. "Deli courant". [Medan], 15-09-1926, hal. 11.

Advertentie. "De locomotief". Samarang, 06-11-1931, hal. 4.

Anhari, Idham. 2023. ‘Tidak Menyejahterakan, Pabrik Aqua Di Klaten Didemo Warga’. Rmol.Id. 17 Maret 2023.

Bankoff, Greg, and Peter Boomgaard, eds. 2007. A History of Natural Resources in Asia. New York: Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230607538.

Bloembergen, Marieke, and Martijn Eickhoff. 2020. The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History. 1st ed. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108614757.

Boomgaard, P., 1995. ‘Sacred Trees and Haunted Forests in Indonesia: Particularly Java, Nineteenth and Twentieth Centuries’. In Asian Perceptions of Nature (pp. 47-62). Routledge.

Clarence-Smith, W. G., and Steven Topik, eds. 2003. The Global Coffee Economy in Africa, Asia and Latin America, 1500-1989. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.

Faiz, Fahrudin. 2022. ‘Ngaji Filsafat 364 : Minimalisme - YouTube’. 2022.

Fasseur, C., R. Elson, and Ary Kraal. 2018. The Politics of Colonial Exploitation: Java, The Dutch, and the Cultivation System. Ithaca, NY: Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501719127.

Hailu, Fekadu. 2025. ‘The Role of Agrobiodiversity and Diverse Causes of Its Losses and Methods of Conservation: A Review’. Food and Humanity 4 (May):100500. https://doi.org/10.1016/j.foohum.2025.100500.

Hazareesingh, Sandip, and Harro Maat, eds. 2016. Local Subversions of Colonial Cultures. London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137381101.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië. 1920. ‘Drinkwater-Voorziening.’ Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indië, 9 Desember 1920, Dag edition..

Karib, Fathun. 2024. ‘Strategi Penelitian Marx (I)’. 2024. Bacaan Bumi 4b.

Kartodirdjo, Sartono. 1984. Pemberontakan petani Banten 1888: Kondisi, jalan peristiwa, dan kelanjutannya. Jakarta: Pustaka Jaya.

Klinken, Gerry van. 2025. ‘Sistem dunia dan sejarah lingkungan hidup’. Bacaan Bumi.

Koffie branderij „Karangredjo”. Indisch bedrijf van 30 jaar.. "De locomotief". Samarang, 26-01-1934, hal. 13.

Ridhoi, Ronal, Jati Saputra Nuriansyah, Muhammad Wahyu Prahardana, Nanda Pramudya Fadli Illahi, and Muhammad Novel. 2024. Desa Padusan dalam lintasan sejarah. Malang: Java Creative..

Sumandoyo, Arbi. 2017. ‘Sesegar Le Minerale, Sepahit Perampasan Mata Air’. tirto.id. 3 April 2017.

Wallerstein, Immanuel Maurice (ed). 1975. World Inequality: Origins and Perspectives on the World System. Montréal: Black Rose Books.

———. 2004. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham: Duke University Press.