Pesantren Ekologi At-Thaariq

Saya berharap banyak dari kita yang biasa hidup di kota bisa belajar hidup sederhana dan melihat kebijaksanaan lokal dari pertanian Sunda Muslim.

(Nyai Nissa Wargadipura, dalam video ‘Merawat Rumah Kita Bersama')

Budhy Munawar-Rachman

Krisis lingkungan yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah mendorong berbagai kalangan untuk mencari solusi berkelanjutan. Dalam konteks ini, agama – khususnya Islam – mulai dipandang sebagai salah satu sumber etika lingkungan. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia mengalami dampak serius perubahan iklim dan kerusakan alam. Pada 2019 kekeringan parah memicu kebakaran hutan luas, disusul banjir besar pada 2020 akibat curah hujan tertinggi dalam beberapa dekade.

Masalah seperti deforestasi dan polusi terjadi bersamaan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kondisi dilema inilah yang melahirkan gerakan Green Islam, di mana ajaran Islam diaktualisasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Istilah Green Islam merujuk pada upaya memadukan nilai-nilai Islam dengan kesadaran ekologi. Banyak tokoh Muslim Indonesia yakin bahwa ajaran Qur’an dan Hadis dapat menjadi landasan etis untuk ‘menyelamatkan planet’.

Fachruddin Mangunjaya, Ketua Pusat Studi Islam di Universitas Nasional, menyatakan bahwa ‘kesadaran lingkungan Islam yang baru ini tak diragukan lagi memperkuat seluruh gerakan ekologi di Indonesia’. Pernyataan ini menggarisbawahi munculnya tren di mana komunitas Muslim terlibat aktif dalam advokasi lingkungan, dari tingkat akar rumput hingga kebijakan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang tegas tentang pelestarian lingkungan. Misalnya, pada 2016 MUI menerbitkan Fatwa No. 30 Tahun 2016 yang mengharamkan pembakaran hutan dan lahan, memberikan tuntunan syariah agar umat Islam turut mencegah kebakaran hutan di masa depan. Langkah ini menunjukkan bahwa kepedulian ekologis kini diarusutamakan dalam diskursus keagamaan arus utama.

Secara teologis, Islam memiliki konsep-konsep kunci yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Al-Qur’an menyebut manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) yang bertanggung jawab memakmurkan dan tidak merusak alam. Etika lingkungan Islam menekankan keseimbangan (tawazun) dan keadilan (mizan) dalam memperlakukan alam, serta memandang menjaga lingkungan sebagai bagian dari penyucian diri (tazkiyah). Ajaran seperti ‘Allah tidak menyukai kerusakan’ (Q.S. Al-Baqarah:205) atau sabda Nabi ‘jika Kiamat tiba sementara di tanganmu ada benih, tanamlah’ kerap dikutip untuk menggerakkan kesadaran ekologis umat. Inilah esensi Green Islam: memandang kewajiban spiritual tidak hanya vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal terhadap alam semesta (hablum minal alam).

Di Indonesia, konsep ini berkembang melalui berbagai inisiatif. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama mencanangkan program ‘Pesantren Hijau‘ yang mendorong pesantren menerapkan indikator ramah lingkungan – mulai dari pengelolaan sampah, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau. Buku-buku panduan seperti Fiqh Lingkungan telah disusun untuk memberikan kerangka ajaran Islam tentang lingkungan. Pemerintah pun merangkul gerakan ini dalam kampanye Revolusi Mental dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan demikian, Green Islam di Indonesia tumbuh menjadi gerakan kolaboratif antara ulama, santri, aktivis lingkungan, hingga pembuat kebijakan, berlandaskan keyakinan bahwa menjaga kelestarian alam adalah bagian integral dari ibadah.

Ath-Thaariq

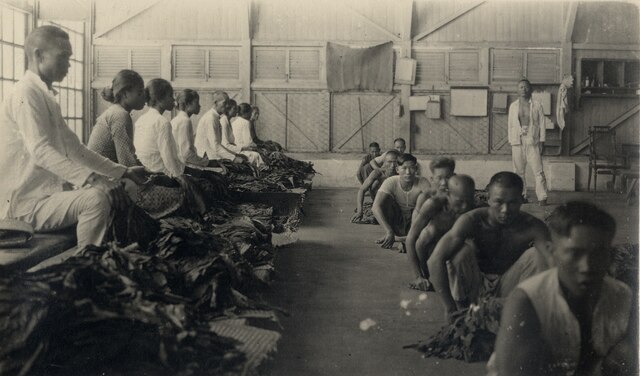

Salah satu contoh nyata penerapan Green Islam di tingkat komunitas akar rumput adalah Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdiri sejak 2008, pesantren ini sejak awal dimaksudkan sebagai model pendidikan Islam yang berfokus pada pertanian berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Pendirinya, Nyai Nissa Wargadipura bersama sang suami K.H. Ibang Lukmanurdin, memiliki latar belakang sebagai aktivis agraria.

Sejumlah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta merekam video singkat (16 menit), di mana Nyai Nissa mengundang orang kota untuk datang dan belajar:

Saya berharap banyak dari kita yang biasa hidup di kota bisa belajar hidup sederhana dan melihat kebijaksanaan lokal dari pertanian Sunda Muslim, sehingga kita lebih terbuka dalam keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan. Semoga Pesantren At-Thaariq bisa menjadi inspirasi….

Pesantren ekologi At-Thaariq ini didirikan dari kegelisahan dan kekhawatiran, melihat begitu banyak kerusakan di mana-mana. Di sini, kami belajar bersama untuk membangun Green Islam yang sesungguhnya.

Jauh sebelum mendirikan pesantren, Nyai Nissa aktif memperjuangkan hak-hak petani melalui Serikat Petani Pasundan (SPP) dan advokasi konflik agraria di berbagai daerah. Pengalaman terjun langsung ke lapangan menumbuhkan simpati mendalam terhadap nasib petani serta kesadaran spiritual bahwa sumber daya alam adalah kunci kesejahteraan masyarakat dan penyelesaian masalah sosial. Ketika upaya mendorong reforma agraria dan pendidikan pertanian berkelanjutan kurang mendapat sambutan di organisasi formal, Nissa dan Ibang memilih jalan mandiri dengan mendirikan pesantren berbasis ekologi sebagai tindak lanjut dari panggilan nurani mereka.

Pesantren Ath-Thaariq dibangun di Kampung Cimurugul, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, di lahan seluas 8.500 meter persegi yang dikelilingi area persawahan. Filosofi pendiriannya terangkum dalam motonya:

Peduli Bumi,

Peduli Sesama,

Peduli Masa Depan.

Makna motto ini sejalan dengan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam), yang menjadi semangat utama pesantren. Artinya, kebermanfaatan pesantren diharapkan tidak hanya dirasakan santri, tetapi juga alam sekitar dan generasi mendatang. Nyai Nissa menyebut Ath-Thaariq sebagai ‘sekolah kebun sawah’, karena kurikulumnya menggabungkan pengajian agama dengan praktik mengolah sawah dan kebun. Ia menegaskan keinginannya menjadikan pesantren ini model pertanian islami yang ramah lingkungan. ‘Saya mendampingi petani-petani untuk mengambil hak-hak sebagai warga negara,’ katanya kepada mahasiswa STF, ‘karena kegagalan dalam pertarungan agraria menginspirasi peran berbasis agroekologi.’

Visi ekologis Ath-Thaariq juga dipengaruhi perspektif keadilan gender dan eko-feminisme. Nyai Nissa, selaku ‘ibu pengasuh’ di pesantren, meyakini bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam merawat alam. Gagasannya sejalan dengan konsep eko-feminisme transformatif: tidak ada dikotomi antara manusia dan alam, dan dominasi terhadap alam harus ditolak.

Nilai ini lahir dari pengalaman Nissa melihat para perempuan pedesaan dekat dengan alam dalam kehidupan sehari-hari – dari memenuhi kebutuhan pangan keluarga hingga mengelola air – namun sering tidak diakui perannya.

Di Ath-Thaariq, kesetaraan gender diwujudkan dengan melibatkan santri putri dan ibu-ibu dalam setiap kegiatan lingkungan. Para santri perempuan tak hanya belajar kitab, tetapi juga aktif bertani dan menjaga ekosistem, menunjukkan bahwa merawat bumi adalah tugas semua gender. Bahkan, model pemberdayaan perempuan di pesantren ini menjadi objek studi akademis sebagai integrasi Islam dan eko-feminisme dalam konservasi alam. Implikasinya, nilai-nilai seperti kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian – yang secara stereotip lekat pada perempuan – diangkat menjadi prinsip kepemimpinan lingkungan di pesantren.

Secara struktural, Pesantren Ath-Thaariq tetap menjalankan fungsi pesantren pada umumnya (pendidikan agama dan pengkaderan santri) tetapi dengan pendekatan kontekstual. Kurikulum tidak tertulisnya mencakup ‘tauhid ekologis’ – memandang alam sebagai ayat-ayat Tuhan yang hidup – serta fiqh konservasi. K.H. Ibang Lukmanurdin selaku kiai pengasuh kerap mengajak santri merenungi hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan, sesuai konsep muʿāmalah (hubungan sosial) yang diperluas mencakup alam. Menurut catatan Jason K. Dy, yang pernah tinggal di sana, Pak Ibang mendorong refleksi mendalam (murāqabah) tentang perilaku manusia sebagai cermin kondisi alam.

Jadi, ada dimensi spiritual yang kental: menjaga alam dipandang sebagai bagian dari penghambaan kepada Allah dan tirakat (laku spiritual) para santri. Pendekatan ini membedakan Ath-Thaariq dari pesantren konvensional, menjadikannya pionir pesantren ekologi yang holistik: memadukan agama, sains lingkungan, kearifan lokal Sunda, serta aktivisme sosial.

Praktik Green Islam

Sebagai pesantren berkonsep ekologi, Ath-Thaariq menerapkan berbagai praktik nyata yang mencerminkan ajaran Islam tentang keseimbangan alam. Area pesantren dirancang layaknya laboratorium hidup pertanian berkelanjutan.

Sekitar separuh dari lahan 8.500 m² digunakan untuk sawah, kebun, kolam ikan, dan kandang ternak. Ketimbang monokultur, lahan tersebut diolah dengan prinsip keanekaragaman hayati tinggi. Di sawah Ath-Thariq, terdapat tiga zona tanam padi dengan varietas berbeda dan waktu tanam berjenjang. Pola tumpangsari dan rotasi ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem agro dan mengurangi risiko gagal panen; jika satu zona terserang hama atau cuaca buruk, zona lain masih bisa panen. Strategi ini mencerminkan konsep tawakkal dan ikhtiar: manusia berusaha sebaik mungkin menyesuaikan pola tanam dengan ritme alam untuk memperoleh hasil yang halal dan thayyib (baik).

Penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi ditinggalkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, santri diajarkan membuat kompos alami dan bio-pestisida nabati. Pembuatan kompos, termasuk kompos cacing (vermikompos), menjadi keterampilan wajib setiap santri. Limbah organik dari dapur pesantren dan kotoran ternak dikonversi menjadi pupuk, menciptakan siklus nutrisi tertutup.

Hasilnya, kesuburan tanah dipertahankan tanpa perlu pupuk buatan. Pendekatan agroekologi ini juga menghidupkan kembali peran musuh alami hama. Jika di masa lalu petani mengandalkan insektisida yang justru mematikan predator alami, di Ath-Thaariq keseimbangan rantai makanan sawah dijaga secara alami. Studi mencatat bahwa ledakan hama wereng (plant hoppers) sering terjadi karena predator seperti ular, katak, dan capung musnah akibat racun kimia.

Dengan menghindari bahan kimia dan menjaga keragaman hayati lahan, Ath-Thaariq berupaya memulihkan harmoni ekosistem sawah: katak, serangga menguntungkan, dan organisme lain dibiarkan hidup sehingga hama tidak berkembang liar. Ini sejalan dengan etika Islam untuk tidak isyraf (berlebihan) atau merusak tatanan mizan (keseimbangan) alam.

Selain budidaya padi, pesantren ini mengembangkan kebun hortikultura dan tanaman obat. Berbagai sayuran, buah, rempah, hingga tanaman serealia lokal seperti jewawut ditanam di pekarangan pesantren. Nyai Nissa menekankan pentingnya benih lokal yang adaptif terhadap iklim setempat. Ia menolak penggunaan bibit hibrida atau transgenik (GMO) yang harus dibeli dari luar, karena menurutnya benih lokal yang lestari adalah kunci ketahanan pangan keluarga. Di pesantren ekologi ini, benih-benih varietas unggul lokal yang mulai langka justru dikumpulkan dan dilestarikan. Praktik ini dikenal sebagai seed banking, yang bernilai ekologis tinggi: menjaga plasma nutfah daerah agar tidak punah. Hasilnya, ekosistem pesantren Ath-Thaariq menjadi sangat kaya ragam hayati.

Menurut catatan Yayasan KEHATI (Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia), lahan pesantren Ath-Thaariq kini ditumbuhi sekitar 450 spesies tumbuhan, dari tanaman pangan, sayuran, buah, obat-obatan, hingga pepohonan liar. Angka yang impresif ini menunjukkan bahwa sebuah lahan kurang dari 1 hektar pun dapat menjadi miniatur hutan yang biodiversitasnya terjaga. Bagi Ath-Thariq, menjaga keanekaragaman hayati merupakan bagian dari cara melindungi bumi, sesuai amanah bahwa keragaman ciptaan adalah rahmat yang harus dirawat.

Sistem pertanian terpadu Ath-Thaariq juga mencakup peternakan dan perikanan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan protein santri. Terdapat kolam ikan dan kandang ayam/kambing, di mana limbahnya diolah menjadi pupuk, sementara hasilnya (ikan, telur, daging, susu) dikonsumsi komunitas pesantren.

Integrasi ini mengurangi jejak karbon karena hampir semua kebutuhan pangan pokok dipenuhi dari dalam, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar. Zero waste menjadi budaya: misalnya, dedaunan sisa panen diberikan sebagai pakan ternak, lalu kotoran ternak difermentasi untuk biogas sederhana atau pupuk cair. Air limbah rumah tangga disaring melalui kebun sebelum dialirkan ke sawah, memastikan tidak ada polusi yang dibuang percuma. Setiap santri dilatih mengelola sampah – organik maupun anorganik. Sampah organik diolah, sementara sampah anorganik (plastik, kertas) diminimalkan penggunaannya dan didaur ulang sebisanya.

Kesadaran ini juga merambah gaya hidup: santri dibiasakan membawa kantong belanja kain, menghindari plastik sekali pakai, hingga membuat produk kebersihan alami (mereka bahkan diajarkan menggunakan campuran garam dan jeruk nipis sebagai lulur mandi alami pengganti produk kimiawi). Dengan demikian, prinsip Islam untuk hidup sederhana (zuhud) dan tidak menimbulkan kemudaratan diterapkan dalam aktivitas harian di pesantren.

Tidak kalah penting adalah aspek pendidikan dan dakwah lingkungan. Di Ath-Thariq, pelajaran mengaji Al-Qur’an dan kitab kuning dikontekstualisasikan dengan isu lingkungan. Misalnya, ketika membahas ayat tentang khalifah, santri diajak diskusi bagaimana menjadi khalifatullah berarti menanam pohon atau membersihkan sungai. Kegiatan ekstra seperti halaqah (diskusi) rutin mengambil tema ‘Islam dan ekologi’, mengkaji dalil naqli tentang konservasi. Para santri juga menghafal dalil-dalil ekologis, semisal hadis Nabi tentang pahala menanam pohon. Pendekatan ini membentuk fiqhul bi’ah (fiqh lingkungan) di kalangan santri, agar kelak mereka menyebarkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Nyai Nissa dan K.H. Ibang sendiri kerap melakukan dakwah bil hal – memberi teladan nyata – ketimbang sekadar ceramah.

Mereka turun ke sawah bersama santri saat subuh, atau memungut sampah plastik setelah pengajian, yang semuanya mengandung pesan moral kuat. Tak heran jika kemudian para alumni Ath-Thaariq dikenal militan dalam isu lingkungan; mereka mempraktikkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin secara konkrit.

Pesantren Ath-Thaariq juga membuka diri sebagai pusat belajar bagi masyarakat luas. Sejak berdiri, lebih dari 750 orang dari berbagai penjuru telah datang belajar di sana. Mereka datang dari beragam latar: petani lokal, santri pesantren lain, mahasiswa, komunitas adat, hingga biarawati Katolik pun pernah berguru agroekologi di Ath-Thariq.

Program pelatihan meliputi teknik pertanian organik, pembuatan pupuk kompos, pengelolaan hutan rakyat (agroforestry), hingga kewirausahaan hijau. Pesantren ini bak sekolah lapangan yang gratis berbagi ilmu. Nissa dan Ibang meyakini menyebarkan ilmu adalah bagian dari sedekah jariyah. Banyak peserta pelatihan yang kemudian mereplikasi model pertanian Ath-Thaariq di daerah asalnya, membentuk jejaring eco-pesantren atau komunitas tani mandiri di berbagai tempat. Dengan demikian, Ath-Thaariq berfungsi layaknya seed (benih) gerakan: menumbuhkan inisiatif serupa di luar Garut. Spirit ini sesuai ungkapan ‘sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama’, yang oleh Ath-Thaariq ditafsirkan pula sebagai bermanfaat bagi alam.

Dampak lingkungan dan sosial

Dalam kurun lebih dari satu dekade, Pesantren Ekologi Ath-Thaariq telah menunjukkan dampak nyata, baik terhadap lingkungan sekitar maupun pemberdayaan komunitas. Secara lingkungan, perubahan paling kasatmata adalah meningkatnya kualitas ekosistem lokal. Lahan pesantren yang semula sawah konvensional kini menjelma ekosistem agroforestri mini dengan ratusan spesies tanaman.

Keberadaan 450 jenis tumbuhan di kawasan pesantren secara langsung berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati lokal. Spesies lokal yang sebelumnya terancam hilang – misalnya varietas padi lokal, umbi-umbian, atau tanaman obat tradisional – kembali dibudidayakan dan diperbanyak.

Ini berarti Ath-Thaariq berperan sebagai bank gen hidup yang melestarikan kekayaan hayati Sunda. Dampak positifnya meluas: kebun yang rimbun menghadirkan kembali burung-burung, serangga polinator, cacing tanah, dan satwa kecil lain yang dulu jarang terlihat karena lingkungan pertanian monokultur. Dengan kata lain, terjadi restorasi ekologi skala mikro – sebuah titik terang di tengah tren deforestasi dan penyempitan habitat di luar sana.

Di sektor pertanian, pendekatan organik Ath-Thaariq membuktikan bahwa produksi pangan bisa selaras dengan alam. Para petani mitra di sekitar Garut yang terinspirasi oleh gerakan ini berhasil mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Menurut data Kemenko PMK, mayoritas petani di Kecamatan Bayongbong (salah satu area dampingan Nissa) telah beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik berkat inisiatif yang ia dorong.

Dampak lanjutannya adalah perbaikan kualitas tanah dan air. Tanah yang semula keras karena pupuk urea berlebih, setelah rutin diberi kompos kembali gembur dan kaya humus. Air irigasi pun lebih bersih dari residu pestisida sehingga kehidupan akuatik seperti ikan dan mikroorganisme terjaga. Dalam jangka panjang, praktik organik ini meningkatkan ketahanan ekosistem pertanian terhadap hama dan perubahan iklim.

Sebagai contoh, ketika serangan hama wereng melanda banyak sawah di Jawa Barat pada pertengahan 2010-an, lahan-lahan yang diolah secara agroekologi cenderung lebih aman karena populasi predator alaminya terjaga. Dengan demikian, Ath-Thaariq berkontribusi mencegah environmental degradation sekaligus menunjukkan model adaptasi iklim berbasis komunitas.

Manfaat lingkungan tersebut berkelindan dengan dampak sosial yang positif. Pesantren Ath-Thaariq berhasil meningkatkan kemandirian pangan komunitas santri dan sekitarnya. Konsep kedaulatan pangan sangat ditekankan oleh Nyai Nissa: bahwa setiap keluarga semestinya mampu mengakses pangan bergizi secara mandiri, murah, dan mudah. Hasil panen Ath-Thaariq digunakan untuk memenuhi kebutuhan pondok, sehingga biaya konsumsi santri rendah. Bahkan surplusnya sering dibagikan ke warga sekitar atau dijual murah di pasar lokal. Ini berarti pola pertanian keluarga (family farming) yang diusung Ath-Thaariq memberi akses pangan sehat bagi masyarakat tanpa tergantung harga pasar. Dampak lanjutannya, isu gizi buruk dan stunting di komunitas sekitar dapat tertangani. Nissa pernah mengungkapkan bahwa konsumsi pangan lokal organik – termasuk varietas lokal yang kaya nutrisi – berperan menjawab masalah gizi seperti stunting dan kesehatan ibu menyusui. Dengan kata lain, gerakan agraris Ath-Thaariq juga merupakan intervensi sosial kesehatan masyarakat.

Dari segi pemberdayaan, Ath-Thaariq memberi ruang besar bagi keterlibatan perempuan. Istri-istri petani dilatih bertani organik dan dilibatkan dalam Serikat Petani, bahkan 30% pengurus SPP kini adalah perempuan. Santri-santri perempuan di pesantren tumbuh percaya diri menjadi juru kampanye lingkungan di desa masing-masing. Ini meningkatkan posisi dan peran perempuan di ranah publik, sejalan dengan tujuan kesetaraan gender (SDG 5).

Para pemudi yang dulunya mungkin hanya diharapkan mengurus dapur, kini terampil mengelola kebun, memimpin kelompok tani wanita, atau menjadi wirausaha produk organik. Tak berlebihan jika dikatakan Ath-Thaariq mempraktikkan empowering women through eco-conscious education. Hal ini diakui pemerintah: Nyai Nissa dinobatkan sebagai salah satu Tokoh Inspiratif Pemberdayaan Perempuan dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental 2018. Pengakuan tersebut bukti bahwa pendekatan pesantren ekologi mampu menyentuh aspek pemberdayaan sosial selain lingkungan.

Reputasi Pesantren Ath-Thaariq pun menembus tingkat nasional dan global. Pada 2015, Nyai Nissa Wargadipura meraih penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2015 atas kiprahnya dalam konservasi lingkungan. Tahun yang sama ia juga dianugerahi Kusala Swadaya sebagai pengembang wirausaha hijau. Penghargaan-penghargaan ini menggarisbawahi inovasi Ath-Thaariq dalam menghubungkan wirausaha berbasis pertanian organik dengan kemandirian ekonomi pesantren. Selain itu, Ath-Thaariq dijadikan salah satu model percontohan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) menetapkan Pesantren Ath-Thaariq sebagai representasi praktik family farming dalam Dekade Pertanian Keluarga PBB 2018–2028.

Artinya, PBB melihat model Ath-Thaariq layak dijadikan teladan untuk strategi pertanian keluarga berkelanjutan di level global. UN Indonesia juga secara khusus mengakui peran Nyai Nissa dalam transformasi agrikultural di Indonesia yang mendukung pencapaian beberapa target SDGs – di antaranya pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, komunitas berkelanjutan, dan aksi iklim. Pengakuan internasional ini sering disorot media sebagai ‘Pesantren ekologi dari Garut yang dilirik PBB’, yang membanggakan Indonesia di forum dunia.

Tentu, keberhasilan Ath-Thaariq tidak dicapai tanpa tantangan. Secara finansial, menjalankan pesantren berbasis pertanian organik memerlukan ketekunan karena hasil ekonomi tidak seinstan pertanian kimia. Pada awalnya, Nissa dan Ibang mengandalkan swadaya dan dukungan komunitas untuk operasional.

Namun dengan konsep kemandirian, mereka berhasil menunjukkan pesantren dapat survive dan berkembang dari hasil kebunnya sendiri. Tantangan lain adalah resistensi budaya: meyakinkan petani beralih ke organik tidak selalu mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga mayoritas petani dampingan bersedia meninggalkan kebiasaan lama. Di lingkup pesantren, tidak semua santri awalnya antusias diajak ‘bercocok tanam sambil mengaji’ – sebagian mungkin lebih tertarik pada teknologi modern. Namun pendekatan keteladanan dan bukti manfaat nyata (misalnya santri jadi mahir wirausaha setelah bisa mengolah hasil panen) perlahan mengubah mindset. Kini semakin banyak pemuda santri yang justru bangga menjadi petani milenial ala Ath-Thariq, alih-alih merantau ke kota.

Dari perspektif yang lebih luas, gerakan pesantren hijau memang masih perlu diperluas skalanya. Indonesia memiliki lebih dari 28 ribu pesantren, namun baru sebagian kecil yang mengadopsi konsep eco-pesantren secara komprehensif. Kebanyakan inisiatif seperti Ath-Thaariq masih bertumpu pada tokoh karismatik di tingkat lokal.

Ali, pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU, mengakui bahwa untuk menghijaukan puluhan ribu pesantren diperlukan sumber daya besar dan waktu panjang. Meski demikian, setiap model sukses seperti Ath-Thaariq memberi bukti konsep (proof of concept) yang bisa direplikasi. Tantangan ke depan adalah menjadikan praktek terbaik ini sistemik – misalnya melalui kurikulum formal Kementerian Agama untuk pesantren, pendanaan khusus, atau insentif bagi pesantren peduli lingkungan. Dengan kata lain, perlu mainstreaming Green Islam dari gerakan sukarela menjadi kebijakan terstruktur.

Agen perubahan lingkungan

Pengalaman Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Garut membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang ramah lingkungan dapat diimplementasikan secara nyata dan menghasilkan dampak positif. Dalam skala lokal, pesantren ini berhasil merehabilitasi lahan pertanian, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memberdayakan komunitas sekitar melalui pertanian berkelanjutan.

Dalam skala lebih luas, Ath-Thaariq menginspirasi lahirnya jejaring pesantren hijau dan komunitas petani organik di berbagai daerah, sejalan dengan semangat Green Islam yang kian berkembang. Prestasi dan pengakuan yang diterima menegaskan relevansi model ini bagi upaya mengatasi tantangan lingkungan dan sosial sekaligus – mulai dari isu pangan, kemiskinan, hingga perubahan iklim.

Dari perspektif analitis, kesuksesan Ath-Thaariq bisa dikaitkan dengan beberapa faktor kunci. Pertama, integrasi pengetahuan lokal dengan ajaran agama menciptakan landasan moral kuat. Para santri dan petani merasa bahwa bertani organik bukan sekadar pilihan teknis, melainkan menjalankan amanah agama (ibadah) dan tradisi leluhur. Hal ini menumbuhkan komitmen jangka panjang yang tidak mudah goyah oleh godaan praktis jangka pendek.

Kedua, pendekatan komunal dan partisipatif menjadi kunci keberlanjutan. Ath-Thaariq tidak berjalan top-down; santri, petani, dan warga dilibatkan sebagai subjek perubahan, bukan objek proyek. Rasa memiliki inisiatif ini tinggi, sehingga gerakan terus hidup walaupun pendirinya sedang tidak di tempat. Ketiga, keteladanan kepemimpinan (leadership by example) dari Nyai Nissa dan K.H. Ibang membangun kepercayaan komunitas.

Mereka menunjukkan hidup sederhana selaras alam, sehingga nilai-nilai yang diusung tidak kontradiktif. Keempat, inovasi dan jejaring: Ath-Thaariq terbuka menerima ide baru (misal mengadopsi konsep Vandana Shiva tentang kedaulatan benih) dan rajin berjejaring, baik dengan organisasi petani, kampus, hingga lembaga internasional. Jejaring ini membantu pertukaran ilmu dan akses dukungan.

Secara kritis, tentu ada hal-hal yang bisa dipelajari lebih lanjut. Apakah model pesantren ekologi hanya cocok di pedesaan agraris, atau bisa diterapkan di perkotaan? Bagaimana memastikan kemandirian finansial jangka panjang tanpa donasi eksternal? Bagaimana mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif (misal pengurangan emisi karbon atau peningkatan kualitas air) agar bisa dijadikan dasar kebijakan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seiring niat memperluas model ini. Ath-Thaariq sendiri terus berinovasi – misalnya, ada rencana pengembangan energi terbarukan skala kecil (solar panel untuk kebutuhan listrik pesantren) dan pengolahan hasil organik menjadi produk herbal bernilai ekonomi. Langkah-langkah tersebut diharapkan makin memantapkan kemandirian pesantren sekaligus memberi contoh konkret tambahan tentang teknologi ramah lingkungan.

Terlepas dari tantangan, optimisme patut tumbuh melihat sinergi nilai Islam dan kepedulian ekologis yang ditunjukkan Ath-Thariq. Kisah pesantren ini menggugurkan anggapan bahwa ajaran agama kerap bertolak belakang dengan sains atau modernitas. Justru sebaliknya, di tangan para penggeraknya, nilai-nilai Islam klasik tentang kesederhanaan, keadilan, dan kasih sayang terhadap semua makhluk menemukan relevansi baru dalam menjawab krisis iklim dan lingkungan kontemporer. Green Islam bukan lagi sekadar wacana, melainkan praktek nyata yang membumi di tengah sawah dan ladang.

Sebagai penutup, konsep Green Islam yang diusung Pesantren Ekologi Ath-Thaariq ibarat oase di tengah kegersangan isu moral lingkungan. Di saat pembangunan dan eksploitasi sumber daya sering menyebabkan kerusakan, hadirnya lembaga keagamaan yang mengobarkan semangat ‘hijau’ memberi harapan tersendiri. ‘Untuk apa kita berperang atau berdebat,’ kata Nyai Nissa dalam video buatan mahasiswa, ‘padahal banyak nilai yang sama antara agama kita—nilai-nilai yang kita junjung dalam kehidupan dan relasi dengan Tuhan.’

Ath-Thaariq menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil di level komunitas – dari menanam sebutir benih hingga menghijaukan satu kampung. Dampak lingkungan yang dihasilkan mungkin dimulai dari lingkup lokal, tetapi gema inspirasinya mendunia. Dengan semakin banyak pesantren dan komunitas Muslim mengikuti jejak ini, bukan mustahil gerakan Green Islam akan menjadi arus kuat yang membantu menjaga alam Indonesia, demi keberlanjutan hidup umat manusia dan seluruh makhluk, kini dan di masa depan.

(Lihat juga video dari Titin Rosmasari, dkk, 2023, ‘Heroes: Pesantren Penjaga Ketahanan Pangan‘, CNN, 27 menit).

Budhy Munawar-Rachman (budhymr@gmail.com) adalah seorang aktivis dialog antariman, yang akhir-akhir ini mendalami isu ekologi antariman. Ikut dalam gerakan lingkungan, ‘Laudato Si’ Movement Indonesia.

Download dan baca pdf artikel ini disini.