'Pertumbuhan ekonomi memungkinkan sebuah negeri untuk memindahkan beban lingkungan hidupnya kepada negeri-negeri lain, yang kurang makmur.'

(Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: 18)

Gerry van Klinken

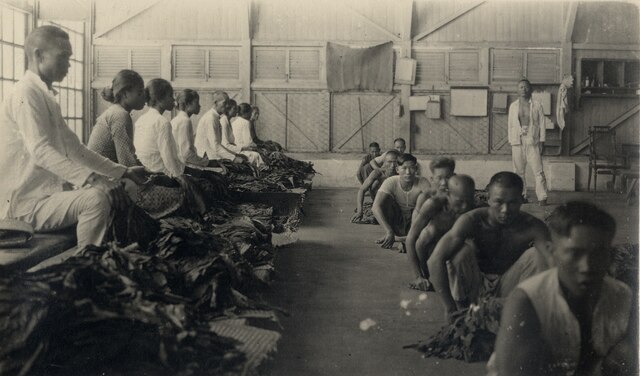

Gambar penuh horor di atas diambil oleh pasukan Belanda sendiri setelah menaklukkan Kampung Kuta Rih di Aceh pada tanggal 14 Juni 1904. Sejarah konvensional telah lama melukiskan kekejaman dan rasisme penjajah Belanda, dan inilah salah satu contohnya. Perilaku Belanda mencetuskan semangat nasionalisme yang akhirnya memenangkan kemerdekaan. Namun, horor di Kampung Kuta Rih pada dasarnya digerakkan bukan oleh rasisme tetapi oleh sumberdaya bumi – keinginan penjajah untuk menguasai tanah yang ditanami mrica dan yang mengandung minyak.

Dimensi bumi membuat penulisan sejarah lingkungan hidup berbeda secara radikal dari penulisan sejarah biasa. Bidang baru ini lahir pada tahun 1970an, ketika orang mulai sadar akan seriusnya persoalan ekologis (Hubbell and Ryan 2021: bab 6). Perintisnya menjalankan sebuah revolusi intelektual, revolusi mana belum selesai hingga kini. Buku Rethinking environmental history (2007) yang dibahas dalam bab ini meneruskannya, dengan dua cara.

- Pertama, bunga rampai ini mencoba mendamaikan perpisahan antara dua aliran penulisan sejarah LH. Aliran yang satu bersifat material, yang lain bersifat kultural. Menurut pengarang Rethinking environmental history, dua pendekatan historiografik ini perlu disatukan hingga mencapai penjelasan historis yang menyeluruh. Hanya penjelasan utuhlah dapat memberikan jawaban yang mencerahkan terhadap pertanyaan paling mendesak di tengah bencana iklim: ‘Bagaimana kok kita sampai pada situasi ini?’

- Kedua, buku ini mengajak praktisinya untuk lebih memerhatikan ruang dalam pemikirannya. Banyak sejarawan melihat ‘manusia’ (yang homogen) berperilaku dalam ruang yang sama, di mana manusia cenderung menghargai atau merusak lingkungannya. Tetapi kenyataan historis tidak sesederhana itu. Dalam sejarah dunia, manusia di satu tempat (misalnya Eropa) bertingkah beda dari manusia di tempat lain (misalnya Nusantara). Yang satu menikmati kekuasaan, sedangkan yang lain banyak menderita. Perbedaannya diciptakan Imperialisme.

Selanjutnya, bab ini terlebih dahulu menyoroti pemisahan antara pendekatan kultural dan material yang telah terjadi, serta penyatuan kembali yang diajukan oleh Rethinking environmental history. Sisa bab ini akan membahas soal ruang. Diskusi terakhir ini akan berlangsung cukup intensif, sebab sumbangan yang paling berarti buku Hornborg dkk terletak di situ.

Mendamaikan 2 aliran

Sejarah konvensional hanya melihat manusialah sebagai pelaku sejarah. Beda di sejarah lingkungan hidup, di mana alam juga diakui sebagai pelaku. Permukaan laut turun dan naik, sungai berpindah, tikus merajalela, pandemi menyebar - disukai manusia atau tidak. Alam belum biasa kita pelajari; dianggap milik fakultas lain. Ke depan, sejarawan dituntut untuk memerhatikan berbagai ilmu alam di luar disiplinnya yang biasa: mulai dari biologi hingga meteorologi, dari teknologi hingga geologi.

Buku Hornborg dkk merupakan teladan dalam hal wawasan lintas-disipliner yang memungkinkan penulisan sejarah lingkungan hidup. Para editornya berasal dari bidang yang amat berlainan: Alf Hornborg seorang antropolog Swedia; J. R. McNeill sejarawan Amerika; dan Joan Martinez-Alier seorang ekonom Spanyol. Mereka sengaja bekerjasama untuk menjembatani pemisahan antara berbagai disiplin yang selama ini mencirikan struktur pendidikan tinggi. Pemisahan tersebut boleh dibilang menciptakan krisis iklim, sebab disiplin ilmu sosial yang konvensional tidak memerhatikan bumi.

Namun, menurut Hornborg dkk, usaha untuk menjembatani pemisahan tersebut belum usai. Tampak dua aliran dalam kampung sejarawan LH. Ada yang tetap lebih mementingkan budaya manusia. Mereka tertarik meneliti, misalnya, nilai religius yang memantangkan pengrusakan alam. Contoh: Revolusi Ilmiah yang dipicu oleh temuan ilmuwan sekaliber Kopernikus dan Galileo oleh sejarawan aliran ini dikaitkan dengan sekularisasi pandangan manusia terhadap alam (misalnya (Merchant 1990 [orig 1980])).

Sejarawan LH lain secara konsisten lebih menekankan aspek material. Misalnya teknologi, atau cuaca. Contoh: Ternyata pergolakan masyarakat manusiawi yang dinamakan Revolusi Perancis dapat dikaitkan dengan peristiwa El Niño global yang sangat berat (McNeill 2003: 10). Dengan kata lain, gejala cuaca yang material dapat memicu peristiwa kultural dan politis sehingga menjungkirbalikkan tahta kerajaan.

Penulis Rethinking environmental history semua menganut pendekatan material. Alam memang bersifat material. Tetapi budaya manusia tetap berperan. Sejarah selera manusia akan gadinglah salah satu contohnya (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 7). Gading sudah dihargai secara kultural di Eropa sejak zaman Kekaisaran Romawi. Padahal barang ini sama sekali tidak perlu untuk hidup baik. Cerita eksploitasinya selama 2.000 tahun menggambarkan bagaimana orang di pusat kekuasaan suka memamerkan sisir gading, ukiran gading, hingga kemudian tuts piano dan bola bilyard terbuat dari gading. Sementara itu, di wilayah ‘pinggiran’ di Afrika, di mana gading gajah diperoleh, pemburuannya mengakibatkan dampak lingkungan yang serius. Tanpa terasa di Eropa, populasi gajah di Afrika terpangkas. Ini pada gilirannya mengubah lingkungan: hutan meluas karena tak lagi dimakan gajah. Meluasnya hutan pada gilirannya memungkinkan perluasan populasi lalat tse-tse, yang menyebabkan penyakit tidur antara orang Afrika.

Kesimpulannya: selera manusia yang murni bersifat kultural dapat memiliki konsekwensi ekologis yang tak terduga besar. Hornborg menulis (2007: 12):

Tantangan bagi sejarah LH dan antropologi LH adalah memperhitungkan dua-dua tingkat kenyataan ini sekaligus: keistimewaan pemaknaan manusiawi dalam konteks tertentu, dan dampak material dari sistem-sistem kultural tersebut. ‘Materialisme’ tidak harus berarti bahwa pola-pola konsumsi dan produksi ditentukan oleh lingkungan fisik melulu, melainkan hanya berarti bahwa perilaku kultural berlangsung dalam dunia material yang ciri-cirinya membatasi apa saja yang mungkin dan yang menentukan akibat ekologis dari perilaku tersebut. Kita harus bisa mengakui baik motivasi kultural yang khusus, dan hukum-hukum fisika yang umum.

Sistem dunia

Kini kita memasuki sumbangan buku Hornborg dkk yang paling bermakna. Masalah lingkungan seperti pengikisan tanah, kehabisan air minum, atau kepunahan spesies tidak tersebar secara merata di muka bumi. Setiap penulis dalam Rethinking environmental history diminta memikirkan penyebaran geografis ketidaksetaraan dalam beban lingkungan hidup itu. Untuk itu mereka memanfaatkan sebuah temuan dari luar bidang sejarah murni.

Immanuel Wallerstein pertama memperkenalkan Teori Sistem Dunianya sudah 50 tahun yang lalu. Daripada menganalisa kondisi ekonomis negara masing-masing, teori Wallerstein mencakup seluruh dunia sebagai satu kesatuan. Dunia lalu dibagi secara geografis dalam wilayah inti dan wilayah pinggiran. Wilayah inti dicirikan tenaga kerja yang trampil dan kaya, dan industri padat modal. Wilayah pinggirian sebaliknya dicirikan tenaga kerja yang miskin dan kurang trampil, industri yang bermodal kecil, dan berbagai usaha ekstraksi sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan. Kekayaan mengalir secara terus-menerus dari wilayah pinggiran ke wilayah inti.

Sistem dunia ini pertama dibentuk, dan terus dipertahankan, oleh kekuatan kapitalisme. Ternyata pola kekuatan struktural ini sulit sekali dipatahkan. Karena itu, peta inti-pinggiran (dengan wilayah semi-pinggiran di antaranya) tidak berubah dengan sangat cepat. Paling yang terjadi adalah pemindahan daerah inti, yang mula-mula terpusat di Belanda pada abad ke-17, lalu di Inggeris, dan kemudian di Amerika Serikat pada akhir abad ke-20. Australia dan Jepang termasuk di dalam wilayah inti juga; Indonesia adalah wilayah pinggiran.

Teori Sistem Dunia bukanlah teori yang menitikberatkan sejarah lingkungan. Rethinking environmental history lalu mengandaikan bahwa peta sistem dunia yang mempertahankan ketidaksetaraan ekonomis secara struktural selama berabad-abad ini pasti dicerminkan juga dalam peta pembagian beban lingkungan hidup. Buktinya cukup banyak. Mengapa, misalnya, perkebunan kelapa sawit, yang merampas tanah milik orang lokal dan merusak keragaman hayati hingga kadang disebut ‘padang gurun hijau,’ terletak di Indonesia dan tidak di Australia? Karena Indonesia adalah daerah pinggiran (lihat bab lain buku ini mengenai Keadilan Lingkungan). Demikian pula jawaban pada pertanyaan lain: Mengapa tambang tembaga dan emas raksasa yang disebut ‘porphyry copper deposits‘ yang lokasinya di Indonesia (Grasberg, Minahasa Raya, Batu Hijau, dst) diperbolehkan membuang limbahnya (tailings) ke laut begitu saja, sedangkan praktek seperti itu dilarang di negara inti seperti Amerika Serikat?

Sejarah berperspektif sistem dunia memasukkan politik ke dalam penulisan sejarah. Ketidaksetaraan dalam hal pembagian beban lingkungan hidup diteliti oleh cabang ilmu politik yang disebut ekologi politik. Salah satu contoh ekologi politik adalah studi Lian Sinclair (2024) tentang penolakan masyarakat setempat terhadap berbagai usaha tambang di Indonesia. Contoh lain: Joan Martinez-Aliers, salah seorang editor Rethinking environmental history, pernah menulis buku pegangan tentang ekologi politik sedunia yang banyak dikutip (2002). Konsep dasar ekologi politik adalah: ketidaksetaraan dalam hal kuasa otomatis menyebabkan masalah dalam hal penyebaran konflik lingkungan hidup.

Kebalikannya juga benar. Apabila sejarah LH berperspektif sistem dunia mempolitisir soal ekologi, ia juga ‘mengekologisir’ sistem dunia. Ketiga bagian berikut bab dewasa ini berupaya ikut mengekologisir sistem dunia. Diskusi berlangsung dalam tiga langkah.

- Yang pertama melacak perbedaan ekologis antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran dalam sejarah. Wilayah pinggiran banyak menggali sumber daya alam dari perut bumi. Sumber daya ini dikirim ke wilayah inti, untuk diolah menjadi barang manufaktur. Perbedaan itu mencolok sekali sejak Revolusi Industri serta Imperialisme modern, tetapi sudah mulai kelihatan sejak Kekaisaran Romawi.

- Perbedaan tersebut mengakibatkan dampak negatif di wilayah pinggiran dalam bentuk laju pemunahan spesies yang lebih tinggi.

- Langkah terakhir terfokus kepada minimnya kesadaran tentang hal ini, bahkan di kalangan terdidik. Mengapa itu? Dan bagaimana masyarakat dapat dididik agar ketidaksetaraan ekologi tidak terus-menerus diperbarui ke depan?

Beda ekologis inti dan pinggiran

Sistem dunia gagasan Wallerstein mengandalkan pengetahuan tentang ekonomi. Padahal, kaum ekonom jarang mempedulikan ekologi. Di mana hubungannya antara ekonomi dan ekologi? Mekanisme yang paling penting yang mengaitkan keduanya adalah ‘metabolisme sosial‘. Kita terlebih dahulu harus membuka beberapa istilah kunci yang jarang disebut dalam ilmu ekonomi konvensional.

Metabolisme – istilah biologi – menggambarkan pertukaran materi keluar-masuk sebuah tubuh organik. Tubuh manusia, misalnya, menghirup oksigen dan menghembuskan CO2, meminum air putih dan mengeluarkan air seni, memakan nasi dan mengeluarkan tinja. Materi-materi ini bereaksi satu sama lain secara kimiawi di dalam tubuh hingga memungkinkan otot bergerak. Reaksi kimia itu juga menghasilkan energi dalam bentuk panas, yang harus dibuang ke luar tubuh. Metabolisme mutlak perlu untuk bisa hidup. Tanpa metabolisme, makhluk hidup akan mati.

Bukan hanya tubuh manusia yang bermetabolisme. Banyak sistem alamiah lain memiliki metabolisme tersendiri. Tanah, misalnya, menyerap nitrogen dari atmosfir, dan (setelah ditambah energi surya dan air) mengeluarkan tumbuhan di permukaannya. Tumbuhan tersebut kemudian mati dan mengembalikan nitrogen ke tanah. Dengan demikian metabolisme tanah merupakan siklus yang menjamin kesuburannya ke depan.

Konsep yang sama dapat diterapkan kepada masyarakat, dan disebut metabolisme sosial. Batubara, bijih besi, beras, dan sumberdaya lain masuk; pencernaan terjadi dalam pabrik; hasil produksi berupa barang manufaktur di-ekspor; limbah dibuang ke udara, ke tanah, atau ke laut. Ekonomi konvensional tidak mengukur beratnya materi yang keluar-masuk ‘tubuh’ sebuah masyarakat, karena banyak di antaranya dianggap tidak memiliki nilai dolar (limbah misalnya). Beda dengan ‘ekonomi ekologis’ (lihat bab lain buku ini mengenai topik itu): di situ justru metabolisme sosial sebuah masyarakat harus dihitung secara seksama – materi diukur dalam ton, energi diukur pakai Joule.

Hasil perhitungan menunjukkan sesuatu yang tidak diduga oleh ekonom konvensional: laju dan bentuk metabolisme sosial di dunia modern jauh melampaui kapasitas bumi untuk mendukungnya. Ekstraksi komoditas seperti minyak sawit merusak hutan; pembuangan limbah seperti CO2 menyebabkan pemasan global, dst. Ekonomi ekologis menggambarkan dengan sangat jelas betapa seriuslah dampak ekonomi modern terhadap ekologi. Kejelasan ini membuat disiplin baru ini bersifat revolusioner untuk bidang ekonomi.

Lebih parah lagi, siklus yang diamati dalam banyak contoh metabolisme alamiah ternyata tidak utuh lagi dalam metabolisme masyarakat manusiawi. Contoh: Tumbuhan gandum yang dihasilkan tanah di pedesaan Inggeris pada abad ke-19 tidak lagi dimakan di desa melainkan dibawa ke kota, dimakan di sana, dan tinjanya dibuang ke sungai lalu ke laut. Temuan ini sudah diketahui Karl Marx. Ia menyebutnya ‘rekahan metabolik’ (atau ‘keretakan metabolik’) (metabolic rift).

Oleh ekonom ekologis dewasa ini, konsep rekahan metabolik diperluas (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 11). Bukan hanya pemindahan materi dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkannya, melainkan juga pemindahan barang dari negeri satu ke negeri lain. Pemindahan barang, seperti bijih besi dari wilayah pinggiran ke wilayah inti, merupakan bagian terpenting dari sistem dunia ekologis sebagaimana diterangkan dalam Rethinking environmental history. Pemindahan tersebut disengaja, dan berakibat buruk buat lingkungan hidup baik di pinggiran maupun di wilayah inti. Asimetri ini bersifat struktural.

Beberapa contoh akan mempermudah pemahaman.

Roma, ibukota Kekaisaran Romawi, berpenduduk hampir sejuta orang pada abad pertama AD. Untuk memakankan populasi urban sebesar itu, mereka mengimpor pangan dari seluruh wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) yang dikuasainya (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 1). Impor gandum saja, dari Afrika Utara dan Mesir, pada abad pertama diperkirakan sebesar 400.000 ton per tahun, atau sebanyak 6.000 muatan kapal. Produk lain diperoleh dari daerah pedesaan di Itali sendiri, seperti misalnya anggur dan minyak zaitun.

Contoh lebih modern adalah agro-industri kedelai di Brasil (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 18). Di sini kedelai yang ditanam di Brasil di-ekspor ke Eropa untuk dijadikan pangan babi. Beban ekologis industri tersebut harus ditanggung oleh Brasil. Cerrado adalah savana tropis asli di Brasil. Wilayah yang dulu ditutupi rumput dan pohon ini memiliki kekayaan hayati yang luar biasa: ribuan spesies tumbuhan, ratusan spesies mamalia, puluhan spesies burung. Kini sebagian besar cerrado telah dikonversi menjadi ladang kedelai: amat luas, dan monokultur (tidak ada spesies lain selain kedelai). Oleh karena kesuburan tanah cerrado cepat sekali terkuras oleh pertanian skala industrial semacam ini, maka dibutuhkan pembasmi hama serta pupuk: bahan kimia yang harus diimpor pada skala besar dari negeri lain.

Kapitalisme yang imperial meningkatkan laju pemindahan materi antara pinggiran dan inti. Sebelumnya, aliran materi keluar-masuk sebuah negeri lebih didominasi barang mewah seperti gading ataupun keramik. Siklus pertanian sawah padi di Bali, misalnya, bersifat stabil selama ribuan tahun karena metabolisme sosial tidak terlalu membebani lingkungan. Tetapi setelah kira-kira tahun 1800, muatan kapal ekspor dari wilayah pinggiran seperti Indonesia cenderung berupa massa dengan harga relatif rendah, seperti beras, gandum, kedelai, atau bahkan air minum. Sejak Perang Dunia ke-II, laju pemindahan material tersebut meningkat dengan sangat cepat. Laju itu jauh lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk. Bukan populasi bumilah yang menjadi soal utama, melainkan keboroson ekologis yang diciptakan kapitalisme imperialis.

Ahli sejarah LH menghitung jumlah materi yang mengalir antara wilayah pinggiran dan inti tiap tahun. Konsepnya mirip dengan neraca perdagangan dalam ekonomi konvensional, hanya dihitung ton alih-alih dolar. ‘Neraca perdagangan ekologis’ menunjukkan aliran bersih sumber daya alam dari pinggiran menuju ke inti.

Ekstraksi sumber daya alam cenderung merugikan keutuhan lingkungan di wilayah pinggiran (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 12). Rupanya ketidaksetaraan dalam pembagian beban LH ini telah ditetapkan secara struktural. Faktor mana yang menentukan perbedaan struktural ini? Ciri-ciri fisik bahan yang diperdagangkan menentukannya. Ekonomi konvensional tidak pernah memikirkan ciri fisik bahan tertentu – apakah itu minyak sawit atau bijih besi – sebab yang dilihat hanyalah nilai dolarnya. Sektor ekonomi yang mengkhususkan diri pada ekstraksi sumber daya alam secara sistematis dirugikan – baik secara ekonomis maupun secara ekologis – dibandingkan dengan sektor yang mengkhususkan diri pada produksi barang industrial. Ekstraksi selalu memanfaatkan tanah di lokasi yang dianggap ‘murah’ (Moore 2016). Dan usaha agribisnis dan pertambangan selalu juga mencari wilayah di mana buruh dianggap murah.

Pemanfaatan bahan fisik dan tenaga manusia tanpa membayar onkos yang sebenarnya disebut eksploitasi. Rupanya eksploitasi, baik terhadap bumi maupun buruh, secara sistematis lebih parah dalam sektor ekstraksi dibanding sektor produksi. Dan gambar eksploitasi itu sama persis dengan gambar ‘wilayah pinggiran’ dalam Teori Sistem Dunia. Sedangkan produksi industrial dianggap ‘bernilai-tambah’ (value-added). Kesimpulan Stephen Bunker dalam bab 12 Rethinking environmental history adalah: pembagian dunia kedalam pinggiran lawan inti menurut Teori Sistem Dunia disejajari oleh pembagian dunia kedalam wilayah ekstraksi lawan produksi menurut sejarah lingkungan hidup. Ketidaksetaraan ekonomis dan ekologis merupakan dua muka dari mata uang yang sama.

Lebih parah lagi, ketidaksetaraan tersebut bertambah buruk semakin wilayah ekstraksi terpisah oleh jarak dari wilayah produksi. Kondisi perburuhan dan alam lebih memprihatinkan di Afrika Tropis dan Asia Tenggara yang jauh dari Eropa dibanding dengan Afrika Bagian Utara yang dekat.

Ketidaksetaraan tersebut juga semakin bertambah parah dengan waktu. Eksploitasi terhadap tanah dan buruh semakin lama semakin bertambah buruk di wilayah ekstraksi. Di wilayah produksi, sebaliknya, eksploitasi sejenis justru berkurang dengan waktu (mungkin karena lahirnya pergerakan politis yang pro-rakyat seperti pergerakan kaum buruh) (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 14).

Rupanya ada kekuatan tertentu di mana negeri inti cenderung mengeksternalisasi dampak buruk terhadap lingkungan yang diciptakan oleh pola konsumsinya, sehingga beban kerusakan alam tidak lagi harus ditanggung di inti melainkan dipindahkan ke pinggiran. Negeri Belanda, misalnya, memiliki 'jejak ekologis'(ecological footprint) yang jauh lebih besar daripada tanahnya sendiri. Ini disebabkan oleh kebiasaan Belanda mengeksternalisasi dampak lingkungannya ke negeri lain, seperti misalnya Brasil di mana kedelai untuk babinya ditanam. Belanda memanfaatkan tanah negeri lain seluas hampir 6x tanahnya sendiri. Akibatnya, cadangan kapasitas biologis di Brasil untuk mendukung gaya hidup manusia semakin ditekan, meskipun pada dasarnya populasi manusia di Brasil belum seberapa besar.

Dampak ekologis

Sudah disebut di atas bahwa ekstraksi otomatis menyebabkan kerusakan ekologis. Sejarawan mengumpulkan banyak contoh. Dalam Kekaisaran Romawi, misalnya, pertanian kebanyakan dikerjakan oleh budak – 35 persen dari penduduk Itali adalah budak! Menurut Donald Hughes yang menulis bab tentang topik ini dalam buku Hornborg dkk, seorang budak tidak banyak akan merasakan motivasi untuk melindungi tanah, sebab ia tidak boleh memilikinya. Maka kerusakan tanah adalah akibatnya. Dampak ekologis lain yang negatif dari kerakusan kota Roma adalah pembabatan hutan untuk dibakar dalam usaha pertambangan (perak, besi, tembaga, dll).

Aktivitas ini semua merugikan alam. Salah satu tolok ukur dampak negatif terhadap ekologi Laut Tengah zaman Kekaisaran Romawi adalah hilangnya sejumlah spesies binatang buas. Naskah kuno bercerita tentang singa, harimau, gajah, dan badak yang menghilang dari berbagai daerah. Donald Hughes tidak ragu-ragu menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor dalam ambruknya Kekaisaran Romawi.

Pertanian monokultur kedelai di Brasil idem ditto. Orang Brasil setempat mungkin memandang wilayah pertanian kedelai ini dengan bangga karena memberikan mereka kemakmuran material. Namun dalam kenyataan daerah bekas cerrado ini telah mengalami degradasi ekologis secara dahsyat. Kerusakan cerrado adalah beban lingkungan hidup yang dipindahkan ke Brasil dari Belanda dan Jepang, yang merasa membutuhkan kedelai untuk menggemukkan ternaknya. Jejak ekologis yang diciptakan oleh konsumsi Belanda (negeri inti) telah ditimpakan kepada alam di Brasil (negeri pinggiran, atau kini semi-pinggiran).

Bukan hanya ekstraksi yang menghasilkan degradasi ekologis. Produksi juga sering menghasilkan pencemaran, yang berdampak buruk terhadap lingkungan dengan cara lain. Industri kimia sering memuntahkan gas beracun ke atmosfir atau ke sungai; demikian pula industri pewarnaan tekstil, pengolahan kulit, daur-ulang aki mobil, atau peleburan timbal. Beban polusi hasil produksi juga sering dieksternalisasi oleh negeri inti ke negeri pinggiran (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 16). Industri kotor dipindahkan ke negeri pinggiran, tetapi tetap dipegang oleh perusahaan inti. Laba uang mengalir ke inti, onkos lingkungan dititipkan kepada pinggiran.

Kebiasaan mengeksternalisasi beban pencemaran menciptakan kesan keliru di negeri inti bahwa polusi telah menurun, padahal hanya dipindahkan ke tempat lain yang kurang beruntung. Bahkan menciptakan kesan bahwa ekonomi modern dapat menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan karena telah mengalami apa yang disebut ‘dematerialisasi.’ Dalam kenyataan, dematerialisasi adalah sebuah mitos, sebuah khayalan yang dimungkinkan hanya oleh permainan analitis. Apabila sistem yang dipandang tidak dibatasi hanya oleh batasan negeri inti melainkan mencakup seluruh sistem dunia, maka dematerialisasi akan hilang. Seperti ditulis oleh Hornborg et al (2007: 19): ‘Masalah lingkungan hidup satu negeri bisa saja merupakan sisi sebaliknya kemakmuran negeri lain.’

Pada zaman penjajahan, eksternalisasi beban LH tersebut diselesaikan dengan cara mencaplokkan seluruh negeri jajahan dengan menggunakan kekuatan militer. Negeri-negeri inti bersaing satu dengan yang lain untuk menguasai tanah di mana sumberdaya dan buruh dapat diperoleh secara ‘murah.’ Pembantaian oleh pasukan Belanda di sebuah kampung Aceh yang berani melawan pada tahun 1904, yang ditunjukkan dalam foto memilukan di atas bab ini, terjadi karena upaya itu. Salah seorang perwira dalam pasukan Belanda di Aceh sekitar zaman itu bernama Hendrikus Colijn (1869-1944). Ia kemudian menjadi asisten Gubernur-Jenderal van Heutsz, sebelumnya juga perwira di Aceh hingga disebut ‘Pasifikator Aceh’ (pematah perlawanan Aceh). Colijn kemudian ikut memimpin perusahaan minyak bumi Bataafsche Petroleum Maatschappij, yang kekayaannya berasal dari Sumatra Utara dan Aceh dan yang kemudian melahirkan Shell. Sebagai puncak karirnya, Colijn lima kali menjadi perdana menteri Belanda antara 1925 dan 1939, di mana penjajahan Indonesia adalah fokus utamanya.

Setelah kebanyakan negeri jajahan memerdekakan diri, maka proses yang sama diteruskan lewat perdagangan internasional. Data terkumpul melalui Teori Sistem Dunia maupun sejarawan lingkungan hidup yang menganutnya memberi bukti bahwa neraca perdagangan ekologis tidak banyak bergeser. Aturan main yang ditetapkan melalui lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia berfungsi untuk mempertahankan ketidaksetaraan baik ekonomis maupun ekologis.

Cerita berikut mengilustrasikan kuatnya analisa sistem dunia sampai sekarang, sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan demi sumber daya alam tidak berakhir dengan berakhirnya penjajahan. Perusahaan Chiquita milik Amerika Serikat (negeri inti) telah puluhan tahun menanam pisang di Kolombia (negeri pinggiran). Kolombia sudah lama pula mengalami kekerasan politik, antara lain dipicu ketidakpuasan masyarakat dengan eksploitasi buruh dan alam oleh Amerika. Untuk melindungi perkebunannya yang luas di Kolombia, Chiquita membayar milisi yang amat brutal bernama United Self-Defense Forces of Colombia (AUC). Milisi ini mula-mula didirikan oleh bos-bos pedagang obat bius untuk menangkis serangan milisi komunis. Karena AUC terkenal kotor dan kejam maka akhirnya dicap ‘organisasi teroris’ oleh pemerintah AS. Namun Chiquita tetap memakainya.

Untuk mendapat keadilan, keluarga korban kekerasan AUC berjuang selama 17 tahun lewat peradilan AS. Akhirnya berhasil. Chiquita divonis membayar ganti rugi kepada keluarga-keluarga di Kolombia. Kekejaman perusahaan pisang milik Amerika sudah menjadi tema klasik dalam sastra Kolombia sejak lama. Novelis termasyur Gabriel Garcia Márquez menceritakannya dalam novel Seratus Tahun Kesunyian (Márquez and (trans Nin Bakdi Soemanto) 2007 [asli Spanyol 1967]).

Kesadaran

Kegiatan ekstraksi yang dibahas dalam bab ini berlangsung di pasar, dan pasar jarang mampu menumbuhkan kesadaran moral yang kuat. Apakah menyangkut budak Romawi, atau penebang pohon di Brasil abad ke-19, hampir tidak ada pelaku di pasar yang memikirkan dampak ekologis dari kegiatannya ke depan. Hal yang sama dapat diamati dalam politik sekarang ini, di mana hampir setiap pemerintahan di dunia kini dikuasai oleh kepentingan pasar perusahaan raksasa.

Karena itu sebagian dari buku Hornborg dkk disisihkan untuk menganjurkan pendidikan. Justru perpisahan antara kondisi sosial dan ekologis di wilayah pinggiran dan inti membuat orang di negeri inti tidak menyadari betapa seriuslah masalah sistem dunia. Karena tidak melihat gajah yang mati demi gadingnya, karena tidak melihat hutan yang dibabat demi minyak sawit, maka dianggap tidak ada masalah. Orang Eropa lalu bingung ketika pengungsi dari degradasi ekologis di Afrika tiba-tiba muncul di pos perbatasannya minta masuk.

Untuk itu, perspektif sistem-dunia harus menjadi unsur wajib dalam setiap kurikulum sekolah, dari sekolah dasar sampai universitas. Pengalaman komunitas lokal di wilayah pedesaan Bolivia, Zaire, atau Pakistan harus diketahui oleh murid di Amsterdam, Osaka, dan Sydney. Selama aliran materi global tetap menentukan nasib komunitas lokal ini, selama itu pula cerita mereka di pinggir harus diketahui orang di inti. Apabila dijalankan dengan sungguh-sungguh, dalam waktu satu-dua generasi orang inti akan sadar.

Immanuel Wallerstein sudah hampir berumur 80 tahun waktu buku ini terbit. Ia menghimbau dalam esainya di bagian akhir buku tersebut (Hornborg, McNeill, and Martinez-Alier 2007: bab 20) agar manusia mengarahkan pandangan ke masa depan. Ia sepakat dengan argumen utama buku ini bahwa ketidaksetaraan pembagian kerusakan lingkungan bukanlah suatu kebetulan. Kerusakan tersebut adalah akibat intrinsik dari sistem kapitalis sejak saat awalnya. Tetapi ia juga yakin bahwa sistem-dunia yang kapitalis saat ini sedang mengalami krisis fatal. Ia yakin peralihan kepada sistem dunia baru akan berlangsung selama 50 tahun ke depan, dan akan sukses. Peralihan ini, katanya, didorong oleh ‘pihak Porto Alegre’. Yang ia maksud dengan menyebut kota pelabuhan di Brasil ini adalah Forum Sosial Dunia, yang telah berkumpul di sini setiap tahun pada bulan Januari sejak tahun 2001. Pertemuan masyarakat madani sedunia ini bertujuan menciptakan ‘ruang terbuka [untuk membangun] pergerakan dan organisasi yang sedang memperjuangkan sebuah dunia yang lebih solider, lebih demokrati dan adil; sebuah ruang dan proses permanen untuk membangun alternatif-alternatif bagi neoliberalisme.’ Pihak Porto Alegre ini, menurut Wallerstein, melambangkan kekuatan yang lawannya adalah Forum Ekonomi Dunia, sebuah perkumpulan oligark kapitalis sedunia di Davos, Switzerland, yang juga berlangsung pada bulan Januari.

Untuk penelitian lebih jauh

- Indonesia sebagai wilayah pinggir sudah lama menjadi daerah ekstraksi. Pilihlah salah satu sumberdaya alam yang penting di masa lalu atau sekarang – kopi pada abad ke-19; kayu, nikel, emas, minyak bumi atau gas pada abad ke-20; batubara atau minyak sawit pada abad ke-21. Lalu susunlah sejumlah pertanyaan yang dapat menjadi tema penelitian sejarah lingkungan hidup bersperspektif sistem dunia.

Gerry van Klinken, pemimpin redaksi Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia (bacaanbumi@gmail.com), adalah guru besar emeritus sejarah Asia Tenggara di KITLV (Leiden), Universitas Amsterdam, dan Universitas Queensland. Ia menetap di Brisbane.

[Modifikasi terakhir: 31/03/2025]

Acuan

Hornborg, Alf, J. R. McNeill, and Joan Martinez-Alier, eds. 2007. Rethinking environmental history: world-system history and global environmental change. Lanham, MD: Altamira Press.

Hubbell, J. Andrew, and John C. Ryan. 2021. Introduction to the environmental humanities. London: Routledge.

Márquez, Gabriel García, and (trans Nin Bakdi Soemanto). 2007 [asli Spanyol 1967]. Seratus tahun kesunyian. Yogyakarta: Bentang.

Martinez-Alier, Joan. 2002. The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing.

McNeill, John R. 2003. ‘Observations on the nature and culture of environmental history.’ History and Theory 42 (4):5–43.

Merchant, Carolyn. 1990 [orig 1980]. The death of nature: women, ecology, and the scientific revolution. 2 ed. San Francisco: Harper & Row.

Moore, Jason W. 2016. ‘The rise of cheap nature.’ In Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, edited by Jason W. Moore, 78-115. Oakland, CA: PM Press.

Sinclair, Lian. 2024. Undermining resistance: The governance of participation by multinational mining corporations. Manchester: Manchester University Press.