Agroforestri ‘orang hulu’ memelihara keanekaragaman hayati

Gilang Mahadika

‘Yang kakek saya tanam, itu sampai tujuh turunan. Durian lahong ada, durian biasa ada, lai ada, cempedak di situ. Karena itu anak saya ini lihat itu (pohon durian lahong) ooo…. berarti ini ada tanaman yang dipakai jaman boyok-nya’

- Pak Marwan, Muara Nayan, 31 Maret 2022.

Orang hulu

Ini menjadi satu dari sekian perjalanan jauh saya pergi ke salah satu kampung/ desa yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimatan Timur. Perjalanan dari Samarinda hingga ke kampung Muara Nayan sebenarnya memakan waktu sekitar enam jam, apabila Jalan Trans Kalimantan tidak banyak berlubang. Namun, nyatanya, banyak ruas jalan berlubang dan rusak sehingga waktu tempuhnya menjadi sembilan hingga sepuluh jam.

Orang-orang mengenali Jalan Trans Kalimantan sebagai Jalan Poros. Ketika melewatinya, banyak ruas jalan yang rusak, mungkin saja lantaran banyak aktivitas truk pengangkut buah kelapa sawit yang tiap harinya berlalu-lalang di jalan tersebut, sehingga terjadi penyusutan/penipisan aspal jalan. Namun, sampai masa penelitian saya berakhir dan meninggalkan kawasan itu, belum ada program pemerintah daerah untuk memperbaikinya.

Kala itu, saya berangkat sekitar pukul 12 siang dari Samarinda, dan sekitar pukul setengah sepuluh malam baru tiba di rumah yang menjadi tempat tinggal saya selama penelitian. Ini rumah milik sebuah keluarga Dayak Benuaq. Suami-istri ini dikaruniai empat putra, namun, anak bungsunya lebih dulu meninggal pada tahun 2010 karena terkena penyakit paru-paru basah (pneumonia). Terlepas dari ini, saya berkesempatan tinggal bersama mereka di desa Muara Nayan ini, menghabiskan waktu bersama dan belajar bagaimana menjadi pekebun di daerah ini.

Selama perjalanan, saya menangkap dua kata yang sering diucapkannya, yaitu ‘hulu’ dan ‘hilir.’ Saya jadi teringat dua teman yang tengah menempuh studi pascasarjana di Yogyakarta yang juga sering menyebut ‘hulu’ dan ‘hilir.’ Mereka berdua berasal dari etnis yang berbeda, yakni Dayak Benuaq dan Banjar. Teman Dayak Benuaq tinggal di Barong Tongkok, kurang lebih membutuhkan waktu tiga jam berkendaraan dari Muara Nayan; sedangkan satunya lagi tinggal di Kota Samarinda.

Istilah ‘hulu’ dan ‘hilir’ yang sering mereka ucapkan itu bisa dikatakan semacam upaya bagi masyarakat yang tinggal di Kalimantan Timur (atau mungkin secara umum di Kalimantan) untuk mendefinisikan wilayah yang berbeda. Hulu mengacu pada daerah yang sangat terpencil atau pelosok; sedangkan hilir mengacu pada daerah yang sudah padat penduduk seperti perkotaan, atau daerah yang lebih mudah dalam mengakses segala sumber daya dan terkadang infrastrukturnya lebih memadai. Mereka juga menganalogikan daerah hulu dan hilir seperti dataran tinggi dan dataran rendah pada umumnya, walaupun kenyataannya itu berbeda.

Saya teringat bagaimana kehidupan orang yang tinggal di dataran tinggi dengan yang di dataran rendah hampir serupa dengan istilah yang digunakan oleh orang-orang Kalimantan pada umumnya. Mereka yang tinggal di hulu biasanya adalah orang-orang Dayak dan beberapa masyarakat Kutai; sedangkan yang tinggal di hilir biasanya adalah orang-orang Banjar, yang banyak menempati kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan.

Di kampung Muara Nayan banyak ditemui warga Dayak Benuaq. Mereka seringkali mengidentifikasi diri sebagai orang hulu. Jika ada orang Benuaq yang akan melakukan perjalanan dinas ke Samarinda, mereka seringkali mengatakan akan ke hilir. Satu fenomena hulu dan hilir menjadi menarik untuk ditinjau agar mengetahui konfigurasi sosial yang berada di Kalimantan secara umum.

Beberapa antropolog telah berusaha melakukan penelitian mengenai masyarakat yang dianggap marginal di Kalimantan. Mengidentifikasi dua wilayah yang berbeda juga menunjukkan sejarah dan corak kebudayaan masyarakat yang berbeda pula.

Saya teringat karya etnografi Edmund Leach dalam bukunya, Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure (1970), memaparkan kehidupan masyarakat Kachin yang berada di wilayah Burma (Myanmar). Leach melihat perbedaan masyarakat Shan yang tinggal di lembah dengan keberadaan sungai yang mengalir, serta masyarakat Kachin yang lebih banyak menduduki wilayah perbukitan.

Masyarakat Shan dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan pertanian menetap yang menggunakan sistem irigasi. Bahkan mereka dianggap lebih canggih (sophisticated) dibandingkan masyarakat Kachin (Leach, 1970, p. 1). Kachin sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan teknik perladangan berpindah (slash-and-burn farming). Beberapa literatur juga menganggap masyarakat seperti Kachin adalah masyarakat yang primitif, sedangkan masyarakat Shan adalah masyarakat yang lebih modern. Dari sini terlihat bagaimana perbedaan wilayah geografis menentukan corak kebudayaan masyarakat, bahkan dilihat dari ukuran Ämodernitas.’

Sementara itu, kehidupan di Kalimantan dapat dibagi menjadi masyarakat hulu dan hilir. Etnografi terdahulu Anna Tsing mengenai masyarakat Dayak Meratus dalam bukunya, In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place (1993), setidaknya memberikan pemahaman dan kecenderungan stigma negatif yang disematkan pada masyarakat hulu. Tsing bahkan berniat menunjukkan istilah marginalitas yang disematkan pada masyarakat Dayak Meratus yang menjadi perhatiannya.

Di bawah rezim Orde Baru, sejak 1974 pemerintah sering mengklasifikasi masyarakat yang jauh tersebut sebagai masyarakat terasing dan terpencil. Atas dasar itulah pemerintah mulai menerapkan program-program pemberdayaan terhadap masyarakat terasing untuk membuat mereka lebih ‘beradab’ (civilised). Indikator yang dibuat oleh pemerintah adalah melalui komitmen masyarakat terhadap sistem kepercayaan yang diakui pemerintah. Kesehatan, pendidikan, dan fasilitas transportasi yang kurang baik juga dianggap sebagai kategori bahwa masyarakat tersebut masih dianggap sebagai masyarakat terasing. Menariknya, permasalahan marginalitas pada masyarakat terasing sering ditujukan pada masyarakat yang berada di luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, di mana masyarakatnya masih menerapkan perladangan berpindah (Li, 2000, p. 154). Maka, istilah ‘terasing’ pun dapat dianggap sebagai cara-cara penafsiran dan negosiasi dalam interaksi pemerintah dengan masyarakatnya.

Selama hidup dengan para pekebun Dayak Benuaq, saya melihat bahwa mereka memiliki keterbukaan terhadap perubahan yang terjadi di daerahnya. Secara historis, kemunculan misionaris pada masa kolonial yang menyebarkan ajaran Kristen (Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, 2008, pp. 518–519) kepada mereka menunjukkan keterbukaan tersebut. Namun, mereka tidak juga meninggalkan kebudayaan atau tradisi yang telah lama ada, yang telah mereka jalani sebagai penganut kepercayaan Kaharingan.

Di samping itu, masyarakat Dayak juga cukup adaptif terhadap perubahan tren pasar global dan komoditas yang terjadi di daerahnya (Dove, 2011). Marginalitas yang sering disematkan pada masyarakat Dayak (termasuk Dayak Benuaq) adalah upaya identifikasi marginal yang dibawa dari luar masyarakat Dayak. Ditambah, beberapa literatur yang mengangkat sejarah komoditas global seperti rotan di Kalimantan Timur telah ada sejak abad ke-19 di bawah kolonialisme dan kesultanan (Peluso, 1992, p. 52), sebelum pada akhirnya karet menjadi populer sesudah rotan. Lebih jauh lagi, komoditas global seperti gaharu sudah begitu populer pada abad ke-15, terutama antara Indonesia dan Cina, di mana komoditas ini banyak diambil di Kalimantan (Soehartono & Newton, 2002) dari pohon-pohon yang sudah berpuluh dan bahkan beratus tahun umurnya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa masyarakat hulu telah menjalin hubungan dengan masyarakat luar, baik dengan masyarakat hilir atau pusat perkotaan maupun lainnya.

Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana kehidupan masyarakat yang dianggap terasing, tinggal di wilayah hulu, agar mengetahui geliat kehidupan mereka tanpa menyusun imajinasi yang berakhir menjadi ‘tribal slot’ – masyarakat asli (indigenous community) dimaknai, dibayangkan, sesuai dengan imajinasi rezim kekuasaan tertentu (Li, 2000). Istilah indigenous tentulah bukan istilah yang muncul dari mereka sendiri, tapi semacam pelabelan dari pihak luar. Makanya, keterbukaan terhadap perubahan semestinya menjadi kunci untuk melihat masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri.

Perladangan berpindah dan keberlanjutan

Fenomena komoditas global seperti rotan, karet, dan sawit memunculkan satu masalah yang juga perlu dipertimbangkan, yakni mengenai pemenuhan subsistensi (kebutuhan pangan) yang mulai ditinggalkan para pekebun. Pekebun transmigran Jawa di Kalimantan sudah tidak lagi melakukan ‘tani’ karena mereka lebih memilih untuk terus mengembangkan lahan mereka dengan menanam tanaman komoditas. Sementara pekebun Dayak Benuaq punya cerita lain; di tengah maraknya komoditas global yang populer, mereka masih menanam tanaman untuk kebutuhan pangan rumah tangga (subsistensi) di ladang mereka. Bicara mengenai perladangan berpindah (slash-and-burn agriculture) juga memiliki nilai-nilai keberlanjutan yang bisa kita petik untuk dipelajari bagi keberlanjutan bumi ini.

Kita perlu kembali melihat pandangan Leach mengenai kehidupan masyarakat yang berada di dataran tinggi. Ia mencoba membagi bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan yang ada di dataran tinggi dalam tiga kategori (Leach, 1970, p. 22). Pertama, monsoon taungya, yakni musim taungya. Taungya adalah istilah di kalangan masyarakat Myanmar (Burma) yang berarti perladangan berpindah, dengan cara menebang pohon-pohon besar di hutan dan kemudian dibakar untuk membuka lahan. Kedua, grassland taungya, yang berarti daerah yang hanya dapat ditumbuhi rumput-rumput liar, semak-semak, dan pohon cemara. Kategori kedua merupakan daerah yang tidak begitu subur dibandingkan kategori pertama. Ketiga, irrigated hill terraces atau terasering irigasi. Menurut Leach, model ketiga ini menjadi satu hal yang dianggap pemerintah kolonial lebih ampuh mengatasi ancaman deforestasi (Leach, 1970, p. 27). Namun, terasering dianggap hal yang membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak, serta susah untuk menjaganya tiap saat, sehingga banyak masyarakat dataran tinggi meninggalkan model yang ketiga.

Berbeda dari transmigran Jawa di Kalimantan yang telah lama bergantung pada pertanian padi irigasi, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi (hulu) menanam padi dengan metode perladangan berpindah. Masyarakat Dayak Benuaq biasa menyebutnya sebagai padi kering karena ditanam tidak memerlukan irigasi. Mereka sendiri menamakannya umaq.

Dayak Benuaq dapat masuk dalam kategori pertama dalam melakukan perladangan berpindah, dengan menebang pohon-pohon terlebih dahulu agar dapat membuka lahan yang nantinya dapat dijadikan pertanian pangan (padi, umbi-umbian, dan sayur-sayuran). Perladangan berpindah di sini memiliki tahap-tahap di saat ingin membuat umaq. Dayak Benuaq juga memiliki kalender musim yang telah lama mereka ikuti.

Awal Juni menjadi waktu untuk kegiatan mencari kawasan yang layak dijadikan umaq. Beberapa warga mulai memberikan tanda kawasan tersebut dengan menebas sedikit pohon-pohon yang ada di situ sekitar 4x4 meter atau ngerakng, dan memberikan tanda dengan memotong sedikit kayu yang ditancapi daun di atasnya atau ngelempang. Hal ini dilakukan agar warga Dayak Benuaq mengetahui bahwa di kawasan ini ada kerabatnya yang akan membuat umaq. Pada Juni hingga Juli, dilakukan kegiatan menebas pohon-pohon yang ada dalam kawasan. Mula-mula pekebun Dayak Benuaq ngebabar terlebih dahulu, yaitu menebas jerami-jerami dan rumput-rumput liar yang ada di kawasan mereka. Setelah itu, mereka mulai menebang pohon-pohon besar atau noang dan kecil atau nokab. Menebang pohon-pohon besar biasanya menggunakan chainsaw, sedangkan yang kecil dapat menggunakan parang saja. Setelah ditebang, masyarakat mulai menunggu kayu-kayu, ranting-ranting, dan daun-daun dari pohon itu mengering. Pada bulan Agustus/September, kayu-kayu tersebut siap untuk dibakar. Proses membakar kayu-kayu dan daun-daun yang kering tersebut disebut sebagai oikng joa.

Bagi warga Dayak Benuaq yang sudah masuk generasi tua, terkadang masih menerapkan kerongo, yakni menggambar sosok orang dengan menggunakan arang kayu, di mana orang tersebut tangan kirinya memegang api dan tangan kanannya memegang kipas. Hal ini memiliki makna pengharapan agar angin yang datang dapat membakar hangus semua kayu-kayu. Lahan umaq yang baik, menurut tradisi Dayak Benuaq, adalah lahan yang tidak ada sisa kayu-kayu dan daun-daun. Semuanya habis terbakar.

Namun, apabila setelah pembakaran rupanya masih banyak kayu yang belum habis terbakar, maka perlu diadakan pembakaran yang kedua. Mereka mulai mengumpulkan kembali kayu-kayu tersebut ke dalam satu tumpukan atau sering disebut mongkakng. Kemudian, tumpukan kayu-kayu itu kembali dibakar dengan sebutan pluruq. Proses pembakaran hutan ini banyak ditemui di kalangan masyarakat Dayak Benuaq sampai awal Oktober.

Pada pertengahan Oktober, para petani Dayak Benuaq mulai ngasak atau nugal, yakni meletakkan benih-benih atau tabur bini padi pada lubang yang telah dibuat. Benih-benih padi tersebut biasa diletakkan dalam bisan, semacam wadah kecil terbuat dari rotan. Mereka membawa bisan yang diikat melingkar ke pinggang mereka, sehingga memudahkan mereka saat menaruh benih-benih ke lubang-lubang yang telah dibuat untuk ngasak. Di saat melakukan nugal, rupanya terdapat aturan atau tradisi yang harapannya agar padi yang tumbuh nanti subur.

‘Waktu kita nugal tidak boleh napas, minimal delapan titik kita mau tanam jangan sampai bernapas. Hanya delapan titik itu saja, sehabis itu bebas. Harapannya yang kita tanam di situ baik padinya, ada tanam macam-macam itu namanya turutn[1] di situ,’ Jelas Pak Murdani, anak kepala adat Dayak Benuaq Muara Nayan (7 April 2022).

Lalu bulan November, Desember hingga Januari menjadi waktu perawatan tanaman padi dalam umaq tersebut. Perawatan yang dilakukan orang Dayak adalah membersihkan rumput-rumput liar atau ngejikut. Pada bulan Februari hingga Maret dan April, padi mulai ada yang sudah dapat dipanen.

Mereka biasa menggunakan pisau kecil atau gentiq atau isip[2] untuk memotong padi. Padi-padi yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam gamaq atau toman. Setelah dari gamaq, kemudian mereka mulai menyimpannya dalam amoq kecil. Dari amoq kecil itu akan dimasukkan ke dalam karung yang disebut ancokng, berupa kulit kayu yang dikupas dan besar, bahkan bentuknya tidak seperti karung beras dan dapat menyimpan beras hingga satu ton. Seiring perkembangan zaman, kini banyak orang lebih memilih meletakkan padinya dalam karung-karung beras, kadang-kadang karung bekas.

Setelah padi tersebut terkumpul, maka mereka masih ada tugas yang harus dilakukan, yakni melakukan penjemuran padi (gabah). Setelah kering, gabah akan diletakkan di atas idai (sebentuk terpal) sebagai tempat untuk menginjak-injak gabah (neek pare) guna mengupas kulitnya. Setelah terkelupas, biji-biji beras pun terlihat dan kemudian diletakkan ke lewakng, sebuah peranti rumah tangga yang digunakan masyarakat Dayak Benuaq untuk menampi beras. Dalam bahasa Dayak Benuaq, menampi beras disebut nyiau; begitu pula untuk sebutan penampi beras.

Sistem perladangan berpindah biasanya memang tidak berorientasi pasar. Beras yang didapat dari hasil panen itu untuk mencukupi kebutuhan pangan pribadi atau rumah tangga, juga untuk kerabatnya.

Kini, membuat umaq tidak lagi dilakukan masyarakat untuk pertanian subsisten, tapi untuk memperluas perkebunan sawit mereka. Seperti diketahui secara umum, umaq hanya dapat dilakukan satu kali panen. Maka, ketika lahan sudah terbuka, mereka tidak hanya ngasak (nugal) saja, melainkan juga menanam sawit di tengah benih-benih padi. Setelah padi dipanen, sawit sudah berumur satu tahun. Kemudian, yang dilakukan pekebun Dayak Benuaq biasanya memilih untuk membuat umaq yang kedua. Umaq bisa sampai tiga kali, namun jika sawit telah berumur dua tahun, maka wilayah umaq tersebut sudah tidak memadai untuk ditanami padi, melainkan bisa sayur-sayuran seperti tomat, cabai dan sebagainya.

Pada akhirnya, para pekebun pun mulai menaruh perhatianya pada perawatan kebun sawitnya. Praktik umaq berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Yang kemudian perlu menjadi perhatian adalah upaya mereka mencukupi kebutuhan subsistennya manakala terus tergerus oleh gairah akan komoditas global, seperti sawit. Jika terus-menerus bergantung pada fluktuasi pasar global, maka mencukupi kebutuhan pangan akan menjadi tantangan bagi masyarakat Dayak Benuaq, juga transmigran, di masa depan.

Perkebunan sawit di lingkungan Dayak Benuaq pada umumnya sudah mulai berkembang sejak 2004 hingga mencapai tiga juta hektar (Potter, 2008, p. 80). Namun, sawit mulai menjadi tren dan kemudian mulai dikembangkan di lahan masyarakat pada tahun 2014 (Haug, 2021, p. 71). Bahkan keluarga Dayak Benuaq yang menjadi induk semang saya selama penelitian baru mulai menanam sawit di tahun 2016. Meskipun demikian, beberapa warga di tahun 2012 sudah ada yang mulai membudidayakan sawit.

Salah seorang pekebun Dayak Benuaq, Pak Marwan mengatakan bahwa keberadaan sawit membuat mereka tidak lagi berpikir untuk membuat umaq, ‘Jadi kami itung-itunganlah, daripada kita urus tanam padi repot, kita urusi itu (sawit), jual itu kan bisa beli padi juga.’ (30 Maret 2022). Lagipula, membuat perladangan juga membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan, ditambah harus mengawasi setiap waktu ladang tersebut agar tidak terancam hama. Inilah yang membuat warga Dayak Benuaq lebih memilih bergantung pada sawit saja.

‘Kalau memang sawit ini tidak turun, bertahan, bahkan bisa naik (harganya), rasanya bagi kami ini bertani, selama ini, saya dari umur 10 tahun sudah bertani tanam padi. Kalau padi ini ya bagi yang berladang ada yang panen. Tikus yang gasak, gak tahan. Kita orang-orang yang dari Benuaq ini tidak tahan melawan tikus. (Padi) itu kembang kempis. Tapi kalo ini (sawit) gak ada cerita. Kebun ini sedikit-sedikit dia naik, ini dulu kan satu ton dapat tujuh pikul (700 kg/7 kuintal), sekarang dapat empat juta, masih bisa beli beras. Jadi, dengan adanya sawit ini rasanya bah..,’ jelas Pak Marwan (30 Maret 2022).

Terkait pembakaran hutan untuk keperluan umaq ini, aparatur pemerintah seperti pihak kepolisian dan Badan Penanggulan Bencana Daerah setempat sudah mengetahui hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pembakaran hutan perlu dihentikan karena dianggap tidak melestarikan lingkungan. Padahal apa yang dilakukan oleh warga Dayak Benuaq adalah membuat umaq untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Umaq adalah upaya perladangan berpindah yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Benuaq yang bergantung pada ekonomi subsisten.

Beberapa aparatur pemerintah tidak melihat lebih jauh mengenai maksud pembuatan umaq. Mereka menganggap hal itu sekadar pembakaran hutan saja, tidak melihat arti pentingnya bagi masyarakat. Sepertinya sejumlah warga Dayak Benuaq tidak begitu peduli dengan imbauan dari pemerintah. Mereka tetap melakukan pembakaran kayu-kayu yang telah ditebang untuk membersihkan lahan.

Leach menuliskan, masyarakat Kachin di Myanmar dalam melakukan perladangan berpindah memiliki siklus tertentu yang telah diikuti terus-menerus menjadi suatu tradisi perladangan. Lahan yang telah dimanfaatkan untuk menanam sesuatu dalam satu tahun dibersihkan, dan kemudian ditinggalkan. Tanah yang telah dibersihkan tidak boleh dibersihkan lagi, melainkan didiamkan sampai selama 12 atau 15 tahun agar lahan tersebut dapat digunakan kembali nantinya. Apabila prosedur yang dilakukan masyarakat Kachin ini selalu diikuti, maka tidak ada yang dianggap sebagai deforestasi dan hilangnya tanah subur. Inilah yang disebut sebagai karakter perladangan berpindah (shifting cultivation, slash-and-burn farming, swidden farming); setelah berladang di satu tempat, mereka akan pindah ke tempat lain hingga pada akhirnya kembali ke wilayah yang dulunya sempat digunakan. Saat mereka kembali ke tempat yang telah lama ditinggalkan, tempat tersebut sudah menjadi hutan sekunder kembali (Leach, 1970, p. 24).

Di era yang serba modern ini, masyarakat tani paham bagaimana mengembalikan unsur hara dengan menambahkan beberapa material geologis, seperti biasanya dolomit untuk mengembalikan unsur pH tanah, sehingga tanah dapat menjadi subur kembali. Pemulihan (recovery) dengan cara modern seperti ini juga ditemui di lingkungan masyarakat Dayak Benuaq. Namun, hal tersebut sangat jarang dilakukan oleh mayoritas pekebun Dayak Benuaq. Mereka memiliki cara identifikasi pemulihan tanah yang dilakukan secara alami.

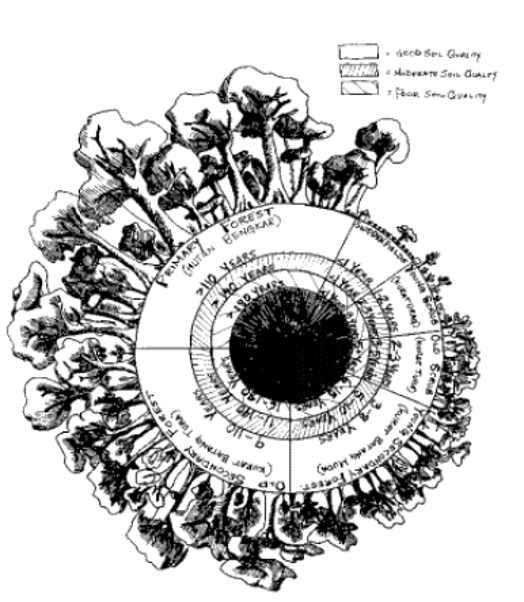

Masyarakat Dayak Benuaq membagi menjadi beberapa fase dalam menunggu regenerasi fungsi hutan (fallow period) setelah aktivitas perladangan berpindah (lihat Gambar 5). Melihat pohon-pohon tumbuh kembali pascaperladangan, tanahnya diyakini kembali subur karena memperoleh pupuk secara alami (Olofson, 1983, pp. 155–156), dan siap dipakai untuk membuat umaq lagi.

Perlu diketahui bahwa di saat lahan pasca-perladangan berpindah berumur sekitar satu hingga dua tahun, muncul rumput-rumput tinggi atau kayu sebesar pohon padi, yang oleh warga Dayak Benuaq disebut uraq. Perkembangan berikutnya adalah uraq batakng, yang memiliki arti bahwa rumput-rumput tersebut sudah semakin tinggi serta terdapat tangkai-tangkai dari rumput yang berwarna kecokelatan. Umur uraq batakng bisa 2-3 tahun. Selanjutnya ada istilah roboot, yakni fase di mana sudah ada pohon-pohon kecil dengan ranting-ranting kecilnya. Pada tahap ini, beberapa warga Dayak Benuaq meyakini bahwa lahan itu sudah dapat kembali dijadikan tempat untuk membuat umaq. Roboot berada pada umur sekitar 3-8 tahun. Tahap berikutnya adalah kerengkakng, yaitu fase di mana sudah terdapat pohon yang tinggi hampir serupa dengan hutan alam. Masyarakat meyakini ini sebagai fase yang pas untuk kembali membuat umaq. Kerengkakng dapat berumur 9-110 tahun (Joshi, et al., 2004, p. 8). Baru di tahap paling akhir adalah bengkar, yakni hutan yang benar-benar hutan, layaknya hutan primer yang sudah jarang dijadikan tempat perladangan. Umurnya bisa ratusan tahun. Bengkar ini masih ditemukan di desa Lempunah (Lembonah), Jempang, Kalimantan Timur. Bahkan, beberapa warga Dayak Benuaq datang ke tempat itu untuk bersama-sama berburu beruang madu (Helarctos malayanus).

Dengan demikian, pada pekebun Dayak Benuaq dan transmigran dapat ditemukan kemiripan. Masyarakat Dayak telah mengenal komoditas karet sejak abad ke-20; sedangkan para transmigran mulai mengembangkan perkebunan karet pasca-pemerintahan Orde Baru. Bersamaan dengan itu, sawit mulai ditanam oleh warga transmigran dan Dayak Benuaq.

Kedua masyarakat meninggalkan komoditas karet. Meninggalkan bukan berarti pohon karetnya ditebang, melainkan dibiarkan saja karena, bila kelak sewaktu-waktu harga sawit menurun, diharapkan karet dapat membantu mereka dalam mencukupi ekonomi. Hanya saja, jika lahannya terbatas, warga lebih memilih untuk menebang pohon karetnya untuk diganti dengan pohon sawit. Artinya, komoditas sawit masih menjadi primadona baik di kalangan pekebun Dayak Benuaq maupun transmigran

Apabila lahan mereka telah bertransformasi menjadi perkebunan komoditas saja, tentunya ada permasalahan dalam memenuhi kebutuhan pangan subsisten. Prinsip dual economy (Dove, 2011) menjadi menarik untuk melihat bagaimana ekonomi subsisten dalam kasus ini cenderung terancam karena tergerus komoditas global, seperti karet dan sawit. Tradisi umaq di lingkungan masyarakat Dayak Benuaq dan pertanian menetap para transmigran untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan padi, tidak lagi menjadi prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka mengalami krisis pangan. Ketiadaan subsistensi pangan membuat para pekebun mulai tidak bisa bergantung pada diri sendiri, melainkan harus bergantung pada pasar untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari mereka.

Sempat pada 28 April 2022, pemerintahan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak kelapa sawit karena beberapa alasan, seperti untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Indonesia (CNBC Indonesia, 2022). Di Muara Nayan, harga buah sawit mengalami penurunan, dari harga Rp 3.000 per kilogram berangsur-angsur turun menjadi Rp 600 per kilogram pada bulan Juni-Juli 2022. Hal ini sempat membuat pekebun sawit ‘berteriak,’ dan membuat mereka kebingungan untuk mencukupi kebutuhan subsistennya. Lantaran anjloknya harga, banyak dari mereka yang tidak memanen sawitnya pada bulan-bulan itu. Pada sekitar akhir September 2022, harga sawit berangsur-angsur mulai naik, dari Rp 600 menjadi Rp 1.000 hingga sekitar Rp 1.500 per kilogram. Para pekebun mulai ada yang memanen seperti biasanya.

Sampai di sini terlihat bahwa perladangan berpindah Dayak Benuaq maupun pertanian menetap para transmigran – meskipun mereka masih menerapkan pertanian subsisten untuk mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri – kini tidak begitu signifikan dalam hidup mereka. Meskipun demikian, praktik perladangan berpindah ini tidak berarti ditinggalkan oleh mereka. Melainkan keberadaan komoditas global, seperti kelapa sawit sendiri menjadi bagian dalam sistem perladangan Dayak Benuaq. Ketika kelapa sawit telah tidak dianggap produktif, seperti sudah berumur lebih dari 30 atau bahkan 40 tahun lebih, mereka akan mencari tempat lain untuk memulai proses ini kembali. Di samping itu, ketika harga buah kelapa sawit sedang turun, mereka masih dapat bergantung pada tanaman komoditas lain seperti rotan dan karet untuk tetap dapat memperoleh pendapatan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak mereka.

Praktik berkebun di perkebunan

Setelah melihat praktik perladangan berpindah Dayak Benuaq, sebenarnya apa yang dilakukan pekebun tidaklah sekadar menanam komoditas global saja, melainkan mereka juga melakukan aktivitas ‘berkebun’ di perkebunan (gardening in the plantations). Secara umum, masyarakat Dayak Benuaq dapat dibilang memiliki tiga pembagian dalam sistem manajemen hutan. Pertama, seperti telah disebutkan di bagian sebelumnya, adalah umaq, yakni perladangan berpindah untuk kebutuhan subsisten. Kedua, kebotn atau kebun, yakni perkebunan yang tidak sekadar sawit, melainkan ada juga karet. Kebotn adalah wilayah perkebunan yang ditujukan untuk orientasi pasar. Orang Dayak Benuaq biasanya menyebut kebun karet sebagai kebotn getah, sedangkan kebun sawit tetap disebut kebun sawit. Ketiga, simpukng, yakni kebun yang ditanami beraneka macam buah-buahan, pohon kayu, rotan, tanaman obat, dan masih banyak lagi.

Simpukng dalam tradisi Dayak Benuaq secara sederhana berarti kumpulan tanaman bermacam-macam atau heterogen. Simpukng juga dianggap sebagai upaya penanda kepemilikan pribadi (perorangan) Dayak Benuaq. Kepemilikan pribadi yang dimaksud di sini adalah siapa yang duluan menanam dalam ‘lahan bersama’ berarti pemiliknya.

Masyarakat Dayak Benuaq tidak menyamakan simpukng dengan lembo di kalangan Dayak lainnya. Lembo lebih mengacu pada kepemilikan bersama, seperti wilayah yang dijadikan kuburan, dan sekitar wilayah lamin (rumah adat). Lembo adalah kepemilikan bersama, maka jika ada pohon buah, tiap orang Dayak Benuaq diperbolehkan untuk mengambilnya. Sedangkan simpukng adalah wilayah yang mengacu pada kepemilikan pribadi. Simpukng biasanya ditanami berbagai tanaman, seperti buah-buahan, pohon kayu, dan tanaman-tanaman pangan lainnya.

Keberadaan simpukng ini juga menyediakan tanaman obat di kala masyarakat Dayak Benuaq ingin mengadakan upacara beliatn untuk orang yang sakit. Simpukng juga menjadi cara masyarakat Dayak Benuaq mengenang dan memahami silsilah keluarga mereka.

Pak Marwan bercerita banyak mengenai simpukng, di mana ia dapat mengingat orang tuanya yang dulu menanam berbagai tanaman di lahannya. Salah satu kisah yang diceritakannya adalah pohon durian lahong (Durio dulcis). Pohon durian ini telah ditanam oleh kerabat jauh sebelum kakek dari istri Pak Marwan. Alasan memilih pohon durian juga dianggap karena pohon itu bisa bertahan hingga ratusan tahun, sehingga generasi-generasi berikutnya dapat menelusuri jejak silsilah keluarga mereka dari pohon durian tersebut.

‘Yang kakek saya tanam, itu sampai tujuh turunan. Durian lahong ada, durian biasa ada, lai ada, cempedak di situ. Karena itu anak saya ini kan ndak sempat melihat orang tua, tapi dari foto. Tapi kalau dia lihat itu (pohon durian lahong) ooo…. berarti ini ada tanaman yang dipakai jaman boyok-nya, dan itu lebih lama tujuh turunan di situ,’ jelas Pak Marwan (31 Maret 2022).

Pohon durian lahong yang telah ditanam oleh generasi pendahulu hingga tujuh turunan tersebut kemudian tidak boleh ditebang oleh siapapun. Hal tersebut dikarenakan sebagai penanda dan pengingat untuk generasi berikutnya. Meskipun terdapat sawit, durian lahong yang berada di wilayah simpukng tidak boleh ditebang karena pohon tersebut telah menjadi warisan keluarga. Dengan begitu, Dayak Benuaq memiliki pembagian wilayah. Meskipun simpukng dan kebotn berdekatan, mereka berusaha agar kedua wilayah itu tidak saling bercampur satu dengan yang lain. Simpukng juga seringkali dianggap sebagai kebun hutan (forest gardens) karena terlihat besarnya kebun mereka jadi seperti hutan yang mengelilingi perkebunan kelapa sawit mereka. Istilah ini seringkali disebut sebagai sistem agroforestri, yang berarti mengintegrasikan pertanian dengan pohon-pohon hutan.

Dengan keberadaan pohon durian dan cempedak yang lebih banyak dijadikan sebagai tanda silsilah keluarga, mengingatkan saya pada tulisan Nancy Peluso (1996) yang berjudul, Fruit Trees and Family Trees, yang berarti pohon buah dan pohon keluarga, yang menunjukkan bahwa pohon buah-buahan yang ditanam di wilayah simpukng tidaklah sekadar pohon buah yang ditanam begitu saja, melainkan terdapat makna silsilah keluarga yang dianut oleh masyarakat lokal. Dengan begitu, buah-buahan yang ada di simpukng menjadi upaya politik ekologi yang dikembangkan masyarakat Dayak Benuaq dalam upayanya mengklaim akses mereka terhadap relasi properti (kepemilikan) yang ada di wilayah masing-masing. Semakin generasinya memiliki kerabat yang luas, maka semakin banyak yang dapat mengakses wilayah yang ada pohon buah-buahan tersebut didasarkan pada relasi kekerabatan (perkawinan). Ketika generasi berganti, semakin banyak dan luas orang yang mewarisi lahan yang terdapat pohon buah-buahan tersebut.

Buah menjadi seperti politik ekologi kewilayahan dan perubahan relasi properti (kepemilikan). Beberapa pohon buah bertahan tiga hingga lima generasi manusia, namun durian bisa sampai tujuh generasi. Pada setiap generasi, aturan akses ikut berubah. Dengan kata lain, aturan yang paling utama dari akses perubahan pohon buah dilihat dari awalnya dimiliki secara individu ke arah yang menjadi semakin umum (dimiliki bersama), yang dapat dilihat dari semakin luasnya kelompok kerabat. Meskipun demikian, beberapa kerabat memiliki hak akses yang lebih besar terhadap pohon buah tersebut dibandingkan kerabat yang lain. Semakin generasi lama berlalu, semakin banyak orang yang mewarisi hak-hak terhadap pohon buah-buahan tersebut (Peluso, 1996, p. 528).

‘Kalau sawit itu sebenarnya tidak boleh ada tanaman lain,’ ujar Khilip (31 Maret 2022) kepada saya ketika sedang berada di kebunnya. Hal yang membedakan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan para pekebun adalah bahwa pekebun menanam beberapa tanaman di sela-sela jarak antar pohon sawit yang telah ditentukan secara umum. Di samping menanam beragam jenis tanaman dan pohon di sekitar perkebunan, sejumlah penduduk Dayak Benuaq masih ada yang menanam tumbuhan-tumbuhan, seperti singkong, tomat, cabai, pisang, kunyit, kunir, nanas, jahe, dan lain-lain di sekitar tanaman sawit. Namun, menurut beberapa penyuluh pertanian, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman sawit. Pekebun Dayak Benuaq pada umumnya menyebut praktik ini merupakan praktik tumpang sari (intercropping). Namun, terkadang menjadi lelucon bagi orang-orang Jawa yang saya temui, karena ketika sawit mulai tinggi, sudah tidak lagi dianggap tumpang sari, melainkan tumpang tindih.

Maka dari itu, para pekebun hanya menerapkan tumpang sari di saat pohon sawit masih berumur satu hingga tiga tahun saja. Jenis-jenis tumbuhan yang ditanam di sela-sela sawit juga sekadar untuk mencukupi kebutuhan sendiri (self-provisioning), dalam artian hal tersebut tidak untuk dijual. Namun, apabila mereka memperoleh sisa, mereka akan menjualnya ke pedagang keliling, dibawa ke pasar sentra, atau ke tetangga yang mampir di kebun mereka. Hanya saja, menjual hasil tanaman di sela-sela sawit sebenarnya jarang dilakukan.

Setelah sawit sudah berbuah di umur tiga tahun, yang mana buah masih sangat kecil (sering disebut buah pasir), maka pola tumpang sari ini perlahan ditinggalkan. Hal tersebut dikarenakan tanaman-tanaman tersebut akan ‘berebut makanan’ dengan sawit yang semakin besar.

Saat musim buah, simpukng juga banyak didatangi beberapa jenis kera/ monyet. Warga Dayak Benuaq biasanya melihat dua jenis kera yang masih banyak populasinya, seperti kera ekor panjang dan pendek. Kera ekor panjang (Macaca fascicularis) oleh orang Dayak Benuaq disebut kodeq, sedangkan kera ekor pendek namun badannya agak besar yang biasa disebut beruk (Macaca nemestrina), oleh orang Dayak Benuaq disebut boruq. Ada pula bekantan (Nasalis larvatus) atau orang Dayak menyebutnya bekaraq. Kemudian, ada kera berwarna hitam dan terdapat garis putih di wajahnya (Hylobates albibarbis) yang oleh warga Dayak dijuluki buus, sedangkan yang tidak memiliki ekor disebut kelawat (Hylobates muelleri).

Warga Dayak Benuaq biasanya berburu kera dan memakannya. Karena kera-kera itu sering diburu oleh penduduk lokal, terutama bekantan yang termasuk terancam punah, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur No. 12 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi sebagai upaya melestarikan beberapa spesies kera di Kalimantan yang terancam punah.[3]

Semakin banyaknya hewan yang dilindungi terkadang membuat orang Dayak Benuaq merasa kebingungan bagaimana mengusir hewan-hewan tersebut. Beberapa merasa resah dengan keberadaan monyet atau kera yang seringkali memakan hasil tanaman di wilayah umaq. Sejumlah pekebun Dayak Benuaq mengeluhkan kebijakan pemerintah menyangkut hewan-hewan yang dilindungi. Para pekebun pun akhirnya punya ide menciptakan asap dari kayu-kayu yang dibakar untuk mengusir hewan-hewan itu.

Arah agroforestri perkebunan

Keberadaan simpukng menunjukkan bahwa para pekebun tidak sekadar menggantungkan diri mereka pada komoditas global saja, melainkan mereka memanfaatkan lahannya untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan dasar (subsisten), seperti kebutuhan pangan, material bangunan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan begitu, pemenuhan ekonomi subsisten tidak hanya dilihat dari para pekebun dalam membuat perladangan berpindah (umaq) dan pertanian menetap di lahan mereka masing-masing, tetapi mereka juga dapat bergantung pada simpukng yang ada di sekitar perkebunan komoditas sawit.

Dengan demikian, berbicara mengenai sistem agroforestri tidak selalu mengenai upaya masyarakat tani dalam mendomestikasi hutan (Wiersum, 2004). Simpukng seringkali disebut sebagai sistem agroforestri di kalangan masyarakat Dayak Benuaq, melalui tahapan intensifikasi pertanian dan domestikasi hutan. Hal ini dianggap bahwa masyarakat asli berhasil dalam melakukan konservasi hutan berdasarkan kearifan lokal (de Jong, 1994). Ada pula penelitian yang telah melihat peran-peran dari agroforestri yang dibuat oleh masyarakat asli (Lawrence, et al., 1995). Penelitian ini menunjukkan hal lain bahwa terdapat alasan di balik masyarakat membangun sistem agroforestri di wilayah perkebunan sawit, yakni kurang lebih untuk mencukupi kebutuhan subsistensi. Selama pekebun bisa bergantung pada diri sendiri, maka mereka akan mengerjakannya sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada pasar dan kendali eksternal lainnya.

Sistem agroforestri di sini dapat dipandang sebagai cara masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan mengurangi ketergantungannya pada pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari menanam beragam jenis tanaman pangan, buah-buahan, dan pohon-pohon kayu, serta membangun kolam ikan sendiri untuk menambah nutrisi protein pangan. Dengan keberadaan agroforestri, masyarakat pun dapat mencukupi kebutuhannya tanpa harus membelinya melalui mekanisme pasar.

Berkaca pada narasi mengenai epoh geologis saat ini di mana kita tengah memasuki epoh baru, Antroposen, yakni suatu wacana/ pemahaman bahwa ‘kemanusiaan’-lah yang harus bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan dan perubahannya yang diakibatkan oleh ulah manusia, kita bisa melihat perkebunan (monokultur) kelapa sawit berskala besar yang tidak toleran terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya. Perkebunan semacam ini dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan dan hasrat yang berlebihan. Perkebunan monokultur menunjukkan bagaimana manusia dapat memanipulasi alam dan menyingkirkan makhluk hidup lainnya.

Akan tetapi, kita bisa menyaksikan bagaimana para pekebun mempraktikkan agroforestri dari aktivitas berkebun di perkebunan mereka. Praktik berkebun yang dilakukan para pekebun menyiratkan bahwa tidak semua manusia adalah penggerak atau pendorong adanya eksploitasi dan kerusakan alam. Tidak semua manusia bertanggung jawab atas katastrofe ekologis. Agroforestri yang diterapkan para pekebun menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa logika (mindset) mereka soal perkebunan berbeda dari apa yang dijalankan oleh para kapitalis perkebunan.

Di samping itu, keberadaan agroforestri perkebunan sawit masyarakat juga menarik perhatian makhluk hidup yang lain. Seperti dicontohkan tentang lebah madu yang menempati beberapa pohon tanyut[4] di wilayah kebun hutan milik masyarakat Dayak Benuaq. Bahkan lebah madu pun menarik perhatian beruang madu untuk mencari penghidupan di area simpukng dan bengkar. Di perkebunan sawit masyarakat juga seringkali ditemui banyak spesies lain, seperti ular, tikus, tupai, dan landak, serta spesies tanaman pakis dan jamur. Beberapa spesies yang muncul di wilayah agroforestri perkebunan menunjukkan bahwa wilayah yang telah dianggap terdomestikasi oleh manusia, rupanya masih menyediakan ruang bagi spesies-spesies lain untuk melakukan negosiasi di wilayah antropogenik, seperti agroforestri perkebunan. Hal ini sering disebut sebagai ‘dinamika keliaran’ (feral dynamics) yang berarti bahwa lanskap antropogenik digerakkan secara bersama oleh manusia dan spesies-spesies lain seperti hewan dan tumbuhan (Bubandt & Tsing, 2018).

Tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan liar yang hidup di wilayah agroforestri juga mengindikasikan bahwa kawasan hutan di Kalimantan pada umumnya mulai berkurang. Hewan-hewan liar mulai menduduki wilayah hutan antropogenik seperti kebun simpukng milik Dayak Benuaq. Di samping sebagai tempat migrasi hewan-hewan liar, ini juga menunjukkan bagaimana agroforestri dapat memulihkan biodiversitas yang ada di kawasan ekspansi perkebunan masyarakat lokal. Maka dari itu, istilah feral dapat membuka peluang bagi para pemerhati konservasi lingkungan yang didasarkan pada kearifan lokal.

Di dalam simpukng terdapat sumur atau lemukng yang dibuat oleh warga Dayak Benuaq untuk mengumpulkan air, untuk keperluan mandi dan aktivitas lainnya sehari-hari. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh Soemarwoto (1976, p. 161), kebun talun baik itu simpukng maupun pekarangan adalah ‘the last line of defense against ecosystem degradation’ (garda pertahanan terakhir dari degradasi ekosistem). Maka, sudah tidak mungkin apabila membayangkan bahwa pekebun seperti Dayak Benuaq akan meninggalkan atau merelakan kebun mereka untuk dijadikan perkebunan sawit semua. Dengan begitu, etnografi agroforestri perkebunan dapat membuka satu kajian keilmiahan mengenai masyarakat pekebun dalam melakukan manajemen hutan. Kebun sebagai agroforestri perlu secara ideal mengombinasikan fungsi-fungsi hutan secara ekologis dan juga sebagai penyedia kebutuhan ekonomi bagi masyarakat.

Hewan-hewan sering ditemui di wilayah agro-forest. Di satu sisi, ini menunjukkan nilai positif akan pemulihan keanekaragaman hayati di wilayah perkebunan. Namun, di sisi lain, terkadang hewan-hewan tersebut mengganggu sehingga beberapa di antaranya (landak dan tikus) dianggap hama bagi masyarakat lokal karena dapat mengancam perkebunan sawit, terutama ketika sawit masih berumur kurang dari tiga tahun. Untuk mengatasinya, para pekebun memasang seng di sekitar tanaman sawit yang masih muda. Sementara itu, terutama di saat musim buah, wilayah agro-forest banyak didatangi oleh hewan-hewan yang dilindungi seperti kera. Namun karena wilayah simpukng jarang sekali ditanami tanaman komoditas, maka hewan-hewan yang datang di wilayah tersebut tidak dipandang sebagai hama. Area kebun itu sendiri kemudian menjadi semacam ‘tempat perlindungan’ bagi hewan-hewan yang datang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, antara lain untuk mendapatkan makanan, di tengah masifnya perkebunan monokultur di sekitarnya.

Gilang Mahadika (gilangmahadika@mail.ugm.ac.id) lulus S2 Antropologi, kini menjadi rekan meneliti (research fellow) di Sejarah, dua-duanya Universitas Gadjah Mada. Nama beberapa informan dan keluarga induk semang sengaja disamarkan demi kepentingan etika penelitian. Foto tanpa atribusi lain diambil oleh penulis.

Acuan

Abdoellah, O, Lahjie, A. B. & W. S. S. (1993). Communities and Forest Management in East Kalimantan: Pathway to Environmental Stability.

Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, K. (2008). Kalimantan or Indonesian Borneo. In A History of Christianity in Indonesia (pp. 493–526). Brill.

Bubandt, Nils & Tsing, A. (2018). Feral Dynamics of Post-Industrial Ruin: An Introduction. Journal of Ethnobiology, 38(1), 1–7.

CNBC Indonesia. (2022). Review: Ekspor CPO Resmi Dilarang Per 28 April 2022. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/20220428020301-4-335532/review-ekspor-cpo-resmi-dilarang-per-28-april-2022

de Jong, W. (1994). Recreating the forest: succesful examples of ethno-conservation among land-Dayaks in central West Kalimantan. In Proceedings of the International Symposium on Management of Tropical Forests in Southeast Asia. Oslo, Norway.

Dove, M. R. (2011). The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo. New Haven and London: Yale University Press.

Haug, M. (2021). Framing the Future through the Lens of Hope: Environmental Change, Diverse Hopes and the Challenge of Engagement. Die Zeitschrift Für Ethnologie/Journal of Social and Cultural Anthropology, 145, 71–91.

Joshi, Laxman, Wijaya, Kusuma, Sirait, Martua & Mulyoutami, E. (2004). Indigenous systems and ecological knowledge among Dayak People in Kutai Barat, East Kalimantan--a preliminary report (ICRAF Southeast Asia Working Paper No. 3).

KITLV. (1925). Wassen van rotan in een rivier op Borneo. Retrieved from http://hdl.handle.net/1887.1/item:785267

Lawrence, D. C., Leighton, M. & Peart, D. R. (1995). Availability and extraction of forest products in managed and primary forest around and Dayak village in West Kalimantan, Indonesia. Conservation Biology, 9, 76–88.

Leach, E. R. (1970). Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. London: The Athlone Press University of London.

Li, T. M. (2000). Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot. Comparative Studies in Society and History, 42(1), 149–179. https://doi.org/10.1017/s0010417500002632

Olofson, H. (1983). Indigenous Agroforestry System. Phillipine Quarterly of Culture and Society, 11, 149–174.

Peluso, N. L. (1992). The Rattan Trade in East Kalimantan, Indonesia. Advances in Economic Botany, 9, 115–127.

Peluso, N. L. (1996). Fruit Trees and Family Trees in an Anthropogenic Forest: Ethics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia. Comparative Studies in Society and History, 38(3), 510–548.

Potter, L. (2008). The oil palm question in Borneo. In M. Persoon, Gerard A. & Osseweijer (Ed.), Reflections on the heart of Borneo (pp. 69–90). Wegeningen, the Netherlands: Tropenbos International.

Soehartono, T. & Newton, A. (2002). The Gaharu trade in Indonesia: is it sustainable? Economic Botany, (3), 271–284.

Soemarwoto, et al. (1976). The Javanese home-garden as an integral agro-ecosystem. In S. C. of J. HESC Organizing Committee (Ed.), Science for a Better Environment (pp. 193–197). Tokyo: The Asahi Evening News.

Stoler, A. L. (1977). rice harvesting in Kali Loro: a study of class and labor relations in rural Java. American Ethnologist, 4(4), 678–698. https://doi.org/10.1525/ae.1977.4.4.02a00060

Tsing, A. L. (1993). In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. New Jersey: Princeton University Press.

Wiersum, K. F. (2004). Forest gardens as an ‘intermediate’ land-use system in the nature-culture continuum: characteristics and future potential. Agroforestry Systems, 6(1), 123–134.

Catatan

[1] Turutn adalah menandai di luar umaq dengan menanam singkong, tebu, dan sejenisnya sebagai penanda umaq tersebut ada pemiliknya. Turutn juga berarti penanda petani menanam pertama kali di wilayah itu.

[2] Seperti halnya di Jawa terdapat alat ani-ani untuk memotong padi. Biasanya perempuan yang memanen karena dianggap lebih teliti dalam memanen (Stoler, 1977, p. 691). Namun, di era perkembangan teknologi justru ani-ani mulai ditinggalkan, juga menghilangkan peran perempuan dalam aktivitas panen padi.

[3] Jenis spesies yang terancam diadasarkan pada redlist database IUCN (International Union for Conservation of Nature) dalam laman https://www.icunredlist.org/

[4] Pohon-pohon yang sering dijadikan sarang lebah madu. Pekebun Dayak Benuaq memahami sekali jenis pohon-pohon yang sering dihinggapi oleh lebah madu.