Kate McGregor and Ana Dragojlovic

English version

Dalam dekade terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan minat yang signifikan terhadap sejarah kolonial di seluruh dunia, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi di akar rumput untuk menangani warisan kolonialisme yang masih mengakar. Salah satu aspek yang paling mencolok dari perubahan ini adalah gerakan ‘Rhodes Harus Tumbang’ (Rhodes Must Fall), yang dimulai di Afrika Selatan pada tahun 2015. Gerakan ini mengkritik perayaan yang dilakukan pejabat dari era kolonial, yang terlibat dalam penindasan brutal terhadap subjek kolonial dan orang-orang yang diperbudak, yang terus dilakukan sampai saat ini. Seiring dengan kemunculan gerakan #BlackLivesMatter yang dimulai dua tahun sebelumnya, para pendukung gerakan Rhodes Must Fall berargumen, perayaan tersebut bukan hanya menyiratkan rasa setuju terhadap masa lalu yang kelam, tetapi juga melegitimasi warisan hierarki rasial yang menganggap nyawa kelompok tertentu lebih berharga daripada kelompok lainnya.

Gerakan global ini ditandai dengan munculnya berbagai penelitian baru mengenai sejarah kolonialisme dan perbudakan, serta pertanyaan baru dari para ahli museum, seniman, dan intelektual publik tentang bagaimana institusi dan negara dapat mengadopsi sikap yang lebih kritis ketika bersinggungan dengan warisan kolonial dan perbudakan di masa lalu. Salah satu pendekatan untuk menggambarkan usaha ini adalah melalui upaya dekolonial memori. Terminologi ‘dekolonial’ merujuk pada kritik terhadap dampak yang ditimbulkan dari kolonialisme, terutama pada mereka yang pernah menjadi subjek dari kolonialisme. Melalui pendekatan ini, terdapat usaha yang lebih luas untuk mengatasi aspek dominasi yang panjang dan buram yang terkait dengan kolonialisme.

Premis utama dari teori dekolonial adalah konsep ‘kolonialitas kekuasaan’ (the coloniality of power) yang diperkenalkan oleh teoris Peru, Anibal Quijano (2007). Teori ini merujuk pada ‘bentuk dominasi paling paling umum yang ada di dunia saat ini, setelah kolonialisme sebagai tatanan politik yang paling eksplisit hancur.’ Quijano berpendapat bahwa struktur ekonomi, rasial, dan pengetahuan yang berbasis pada kekuasaan dan kontrol, yang muncul selama era kolonial, masih terus mengakar sampai hari ini. Seorang filsuf feminis Argentina, Maria Lugones (2010) kemudian menggabungkan teori Quijano dengan kerangka feminis interseksional untuk menyatakan bahwa kolonialitas perlu dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk secara bersamaan oleh pemahaman yang spesifik tentang ras, gender, dan seksualitas.

Seperti yang ditunjukkan oleh artikel-artikel dalam edisi ini, upaya dekolonial memori di Indonesia dan Belanda mengambil beragam bentuk. Beberapa di antaranya meliputi intervensi terhadap bekas museum kolonial, pendirian museum baru, produksi film, novel dan fotografi baru, serta inisiatif untuk membuat penelitian baru. Dalam beberapa kasus, pekerjaan ini telah memicu timbulnya bentuk-bentuk peringatan baru dan bahkan permohonan maaf atas ketidakadilan kolonial di masa lalu. Proyek-proyek dekolonial secara kritis berupaya menantang dominasi kolonialitas kekuasaan. Namun demikian, terdapat juga keterlibatan yang lebih ambigu, di mana memori kolonial terkadang cenderung terjebak dalam nostalgia kolonial atau malah mereplikasi narasi kolonial. Hal ini, pada gilirannya, justru dapat menjadi menjadi bumerang terhadap upaya dekolonial.

Dalam konteks Indonesia, upaya memori yang berkaitan dengan sejarah kolonialisme memperlihatkan kompleksitas mendalam. Terdapat rentetan sejarah panjang sekaligus peringatan atas perlawanan anti-kolonial, yang diawali dengan kemunculan gerakan nasionalis pada awal abad ke-20. Di seluruh Indonesia, tokoh-tokoh pahlawan nasional yang berjuang melawan kolonialisme, seperti Diponegoro, diperingati dan dihormati.

Dalam narasi sejarah yang bersifat nasionalis, penekanan terhadap sikap anti-kolonialisme Indonesia dan perjuangan bersenjata melawan Belanda, telah memperkuat pandangan bahwa kolonialitas berakhir pada tahun 1949, bersamaan dengan kekalahan Belanda di akhir periode revolusi. Asumsi ini juga menegaskan bahwa perspektif dekolonisasi atau dekolonial mencerminkan pandangan nasional yang menekankan identitas keindonesiaan secara menyeluruh. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan berbagai upaya untuk mengatasi dampak lanjutan kolonialitas yang masih meresap dalam cara berpikir, institusi, hingga praktik, mulai dari replikasi narasi kolonial dalam museum, hingga berbagai bentuk peringatan yang hanya melegitimasi pola kerja kolonial dan eksploitasi terhadap sumber daya. Hanya dengan memperhatikan konsekuensi yang kompleks dari kolonialisme serta replikasi terhadap kolonialitas sajalah, kita dapat memahami pola-pola yang seringkali bertentangan yang mengemuka dalam upaya dekolonial memori di Indonesia, terutama dalam konteks sejarah kolonial.

Kebangkitan upaya dekolonial memori di Belanda dimotori oleh gerakan akar rumput, yang kemudian diikuti oleh berbagai institusi besar, seperti Tropenmuseum di Amsterdam yang dulunya identik sebagai museum kolonial. Para migran dan keturunan dari bekas koloni Belanda, terutama dari Suriname dan keturunan Indo-Eropa, memainkan peranan penting dalam berbagai bentuk protes publik. Protes-protes ini menyoroti pembungkaman yang telah berlangsung lama terhadap kekerasan dan eksploitasi kolonial di masa lalu, serta menarik perhatian terhadap rasialisme dan marginalisasi yang masih dialami oleh keturunan bekas jajahan pada saat ini. Berbagai aktivisme lokal dan juga pengaruh gerakan keadilan sosial internasional, seperti Black Lives Matter dan upaya memori dekolonial Belanda, telah mendorong keluarnya permohonan maaf dari beberapa negara atas kolonialisme dan perbudakan yang terjadi di masa lalu.

Namun, beberapa esai dalam edisi ini juga menggambarkan beragam respons terhadap suara dan pendekatan dekolonial. Tidak jarang, perdebatan seputar sejarah kolonial ini berujung pada konflik yang memilukan di antara mereka, khususnya di antara mereka yang mengalami langsung dampak sejarah tersebut beserta para keturunannya. Kemenangan Geert Wilders, pemimpin partai politik sayap kanan di Belanda, dalam pemilihan umum di negara tersebut, berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kekhawatiran terhadap upaya revisi sejarah dan keselamatan migran, pengungsi, serta keturunan mereka.

Mendekolonialisasi bekas museum kolonial

Dua esai pertama dalam edisi ini menyoroti peran museum, yang sering kali dianggap sebagai perpanjangan tangan dari kolonialisme lantaran praktik sejarah di dalamnya yang cenderung menggambarkan budaya yang dikolonisasi sebagai statis, dan penaklukan kolonial sebagai aksi heroik. Dalam tulisannya, Susie Protschky mengulas pameran permanen berjudul ‘Warisan Kolonial Kami’ (Our Colonial Inheritance), yang baru-baru ini diselenggarakan di Wereldmuseum Amsterdam (sebelumnya dikenal sebagai Tropenmuseum). Ia mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh museum ini terhadap masyarakat pasca-kolonial, serta upaya mendorong para pengunjung untuk merefleksikan bagaimana negara secara keseluruhan seharusnya menangani ‘warisan kolonialnya.’ Pameran tersebut dianggap dekolonial karena tidak menganggap kolonialisme sebagai hal yang telah selesai. Sebaliknya, pameran tersebut mencerminkan warisan berkelanjutan dari perdagangan kolonial, perbudakan, dan kerusakan lingkungan yang masih terjadi di Indonesia saat ini.

Dalam kontribusinya, Sadiah Boonstra mengulas upaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendekolonisasi Museum Nasional Indonesia. Ia memfokuskan perhatian pada narasi kolonial yang melekat kuat pada objek museum, yang belakangan mengalami pergeseran. Pola tersebut tercermin di Tropenmuseum/Wereldmuseum, yang membingkai ulang koleksi yang sudah ada dengan cara mengajukan pertanyaan yang lebih kritis terkait koleksi tersebut dan memasukkan pengetahuan lokal ke dalam narasi yang menyertainya. Ini juga melibatkan perhatian terhadap bagaimana benda rampasan yang baru-baru ini dkembalikan ke Indonesia dapat diintegrasikan ke dalam Museum Nasional. Boonstra mencatat bahwa museum-museum di Indonesia masih memiliki ruang untuk menerapkan pendekatan dekolonial, mengingat permintaan yang kuat untuk upaya tersebut, terutama dari kalangan anak muda Indonesia yang lebih kritis.

Ambiguitas dan tantangan dalam upaya dekolonial memori

Upaya untuk merevitalisasi museum-museum di Indonesia juga terhubung dengan tren dalam konservasi warisan internasional. Dalam esainya, Kate McGregor merefleksikan bagaimana warisan industri kolonial yang terkait dengan produksi batu bara dipertahankan dalam museum utama di Sumatera Barat. Warisan ini merupakan bagian dari Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (Warisan Pertambangan Batu Bara Ombilin Sawahlunto) yang terdaftar di UNESCO. Ia mengamati pengulangan narasi kolonial dalam Museum Goedang Ransoem yang tertata dengan rapi, termasuk di dalamnya penekanan pada kemajuan teknologi dan modernitas Belanda. Pada saat bersamaan, ada juga usaha untuk berfokus pada eksploitasi terhadap pekerja tambang dan penggunaan sejarah lisan untuk mendekolonisasi dan menggabungkan narasi-narasi yang mencerminkan perspektif lokal dan non-elitis dalam museum tersebut.

Dalam artikel yang diadaptasi dari majalah Historia, Grace Leksana membahas tema nostalgia kolonial dalam tradisi pasar malam Indonesia. Leksana berusaha melacak asal-usul pasar malam Tong-Tong di Malang, Jawa Timur, yang disponsori oleh salah satu hotel mewah di kota tersebut, serta kemiripannya dengan festival serupa di Belanda. Ia mengulas bagaimana sumber-sumber sejarah kolonial dimunculkan dalam acara tersebut, dan bagaimana komersialisasi masa lalu mengaburkan sejarah gelap eksploitasi kolonial, seperti yang terjadi di perkebunan gula di sekitarnya.

Marjinalisasi terhadap sejarah tertentu juga menjadi fokus utama bagi Nancy Jouwe. Dalam esainya, dia menyoroti usaha penting yang dilakukan oleh komunitas dan akademisi di Belanda untuk menulis dan mengingat sejarah perbudakan. Upaya ini telah menghasilkan permintaan maaf dari beberapa politisi Belanda, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun demikian, Jouwe berpendapat bahwa sejarah perbudakan yang terkait dengan Indonesia masih terus terpinggirkan. Situasi ini tercermin dari berbagai sikap negatif terhadap permintaan maaf dan narasi sejarah alternatif ini, terutama menjelang pemilihan umum pada November 2023.

Seni visual dan sastra

Meskipun konteks politik di Indonesia dan Belanda terus berubah, ranah budaya menjadi salah satu yang paling dinamis dalam kaitannya dengan upaya dekolonial memori. Sejumlah seniman dan penulis terlibat dalam berbagai tema yang berkaitan dengan kolonialisme dan warisan turunannya. Mereka berusaha untuk menantang dan membongkar struktur beserta narasi kolonial di baliknya.

Timoteus Anggawan Rangga, seorang seniman Indonesia, merefleksikan perjalanan seninya dengan menciptakan instalasi khusus untuk pameran Revolusi! yang diadakan pada tahun 2022 di Rijksmuseum, Amsterdam. Ia menjelaskan keputusannya untuk membongkar objek-objek yang pernah menjadi simbol kebanggaan kolonial, seperti potret lukisan dari mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Rangga juga menyoroti lebih dalam dimensi spiritual nan suci dari semangat revolusioner pejuang Indonesia. Dengan merujuk pada pola-pola kolonialitas Indonesia, juga pada identitasnya sebagai orang Jawa, Rangga mengingatkan pembacanya bahwa apa yang ia yakini sebagai representasi Indonesia sering kali hanya terfokus pada Jawa (Jawasentris), serta pola-pola dominasi lain yang direplikasi di negaranya.

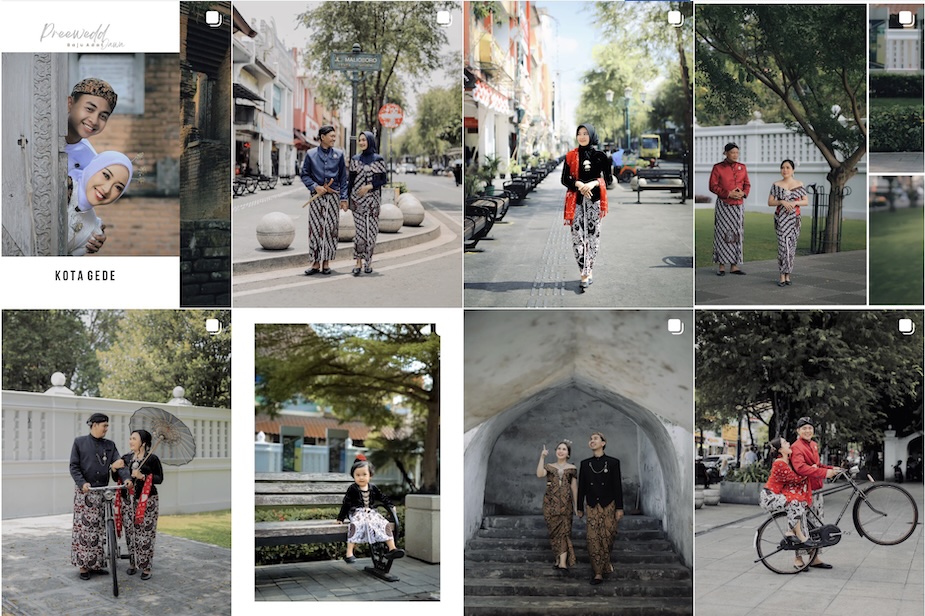

Kesadaran akan bentuk-bentuk yang berkelanjutan dari kolonialitas di Indonesia terekam dalam wawancara Kate McGregor dengan Muhammad Fadli, yang tercermin dalam The Banda Journal. Ini merupakan sebuah karya foto dokumenter yang baru-baru ini meraih penghargaan. Muhammad Fadli menjelaskan bagaimana dia dan rekannya, Fatris MF, berupaya memberikan narasi baru mengenai Kepulauan Banda. Karya mereka menggambarkan warisan abadi dan juga pola yang berulang dari era kolonial, terutama terkait dengan eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam. Mereka memberi perhatian khusus terhadap pengetahuan lokal dan berbagai upaya untuk memelihara sejarah pulau tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menceritakan narasi kekerasan kolonial di dalamnya. Dengan etis dan hati-hati, mereka berusaha mendokumentasikan kisah-kisah tersebut dalam bentuk foto. Mereka sadar bahwa praktik fotografi kolonial selama ini begitu lekat dengan unsur orientalisme dan juga kolonialisme.

Dalam artikelnya, Pamela Pattynama menganalisis novel Belanda berjudul Lichter dan Ik (Lebih Putih Dariku, 2019) yang menandai pergeseran penting dalam representasi sosok subaltern ‘nyai’ (pembantu rumah tangga/gundik) dan ‘babu’ (pengasuh) di Belanda. Novel ini berhasil keluar dari pola lama orientalis yang kerap menggambarkan nyai dan babu sebagai sosok antagonis dan pasif. Dalam novel ini, mereka digambarkan sebagai sosok protagonis yang memiliki agensi. Penulis novel ini, Dido Michielsen, adalah seorang Indo-Belanda dan keturunan nyai. Ia menggunakan arsip keluarganya sebagai basis utama untuk cerita novelnya dan menempatkan kehidupan pribadi nyai beserta babu dalam konteks politik dan sejarah.

Mengikuti pola dekolonial yang tergambar dalam novel Michielsen, Ana Dragojlovic dan Astrid Kerchman menulis tentang upaya membangkitkan kembali memori-memori yang dibungkam melalui sebuah karya film dokumenter berjudul Indisch Zwijgen (Keheningan Indo). Film tersebut disutradarai oleh Sven Peetoom dan Juliette Dominicus, yang menerapkan teknik pembuatan film eksperimental dengan mengikuti kehidupan tiga orang seniman keturunan. Mereka merupakan para korban dari kekerasan tidak tergambarkan lantaran konflik bersenjata, rasialisme, dan segregasi gender. Peetoom dan Dominicus menggambarkan keheningan tersebut melalui berbagai teknik visual dan suara untuk menyoroti warisan kesedihan, duka, hingga rasa malu lintas generasi, sembari mencari penyembuhan bagi trauma antar-generasi tersebut. Meskipun berakar dalam gerakan dekolonial baru-baru ini di Belanda, intervensi kedua sutradara ini juga relevan dengan kontekes lain, di mana sejarah panjang penindasan struktural heteropatriarkal telah menciptakan trauma antar-generasi.

Edisi Inside Indonesia ini terinspirasi dari penelitian yang kami jalani selama tiga tahun terakhir dengan fokus pada topik Submerged History: Memory Activism in Indonesia and the Netherlands. Riset ini didanai dengan skema Australian Research Council Discovery (DP210102445). Selain itu, kami juga melakukan riset kolektif berjudul 'History, Memory, and Decolonial Futures' yang disponsori oleh Faculty of Arts, University of Melbourne. Kami berterima kasih kepada seluruh kontributor dan juga editor Inside Indonesia, Jemma Purdey, atas kerja keras mereka dalam menyusun edisi ini.

Kate McGregor (k.mcgregor@unimelb.edu.au) adalah Profesor di bidang sejarah Asia Tenggara di School of Historical and Philosophical Studies, University of Melbourne. Ana Dragojlovic (ana.dragojlovic@unimelb.edu.au) merupakan Associate Professor dalam bidang Studi Gender di School of Culture and Communication, University of Melbourne.

Artikel ini diterjemahkan oleh Ravando Lie.